【かいじゅう屋プロフィール】

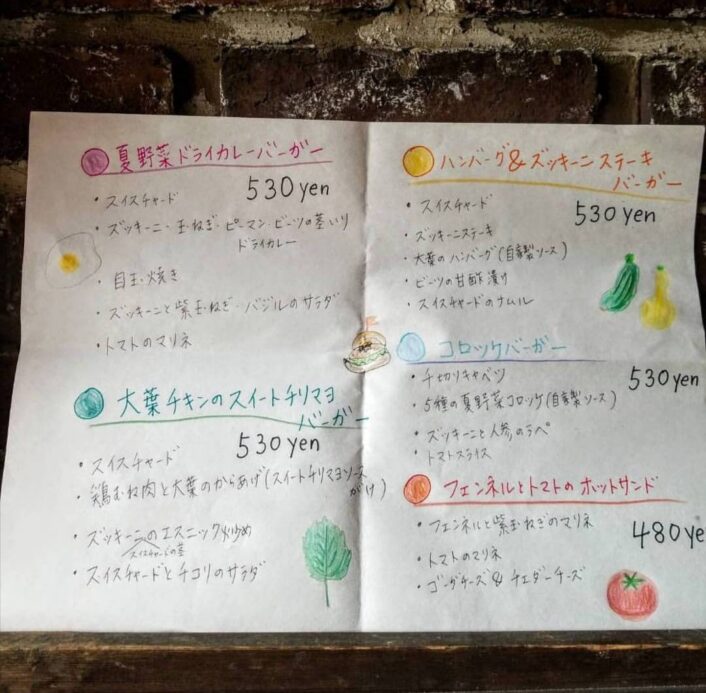

橋本宣之さん・橋本美香さんの夫婦2人が営むパン屋。2017年3月、10年愛された目白のお店を閉め、現在の場所、立川に移転・新規オープンしました。実はこの移転先は、美香さんがパンの道に入った最初の店・ゼルコバがあった場所であり、宣之さんと出会うきっかけにもなった縁がつながっている場所です。店頭には天然酵母のパンや焼き菓子、そして水曜日には、同敷地内の鈴木農園のカラフル野菜を使ったオリジナルサンドイッチが並びます。決してアクセスが良いとは言えない立地でも、「かいじゅう屋のパンを」と足繁く通うお客さんの姿は絶えません。焼き立てのパンを口にすると、橋本さんご夫婦のパンへの情熱と誠意が、お腹も心にもぽかぽかと伝わってきます。

https://ameblo.jp/osono911/

Instagram:@kaijyuya

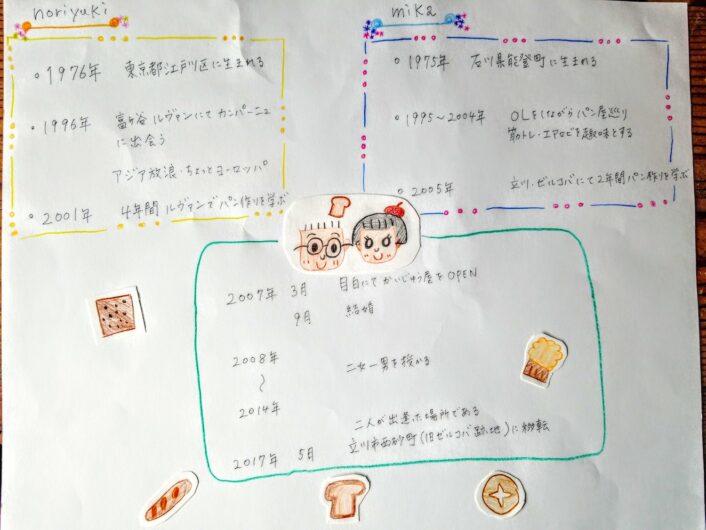

【かいじゅう屋の年表・YEARS】

【かいじゅう屋・橋本宣之さん・美香さんインタビュー】

鈴木農園の入り口、大きなケヤキの下にあるのは「パン工場 かいじゅう屋」の黄色い看板。豊かな緑と、パンの焼ける芳ばしい薫りに、自然と深呼吸したくなったところ、少し足を進めると見える朱色のテントが、橋本宣之さん・美香さんが夫婦で営むパン屋、かいじゅう屋です。どのようにしておふたりが出会い、どのような思いを込めてパン作りを続けているのか、担当の柴田がおふたりに話を伺いました。

おふたり、それぞれのパンとの出会い

ーーーおふたりのパンの道への入り口は、場所もタイミングも全く異なるんですね。

宣之:はい。僕の場合は、富ヶ谷にあるルヴァンというお店のパンに出会ったことがきっかけです。20代の頃、都内のあちこちのパン屋を巡る中で、富ヶ谷にあるルヴァンを訪れました。自家製種で作るカンパーニュが特に有名なのですが、本当にそのパンを一口食べてガツンと衝撃を受けたんです。パンの道に入りたいと決意した瞬間でしたね。すぐにルヴァンで修行を希望したのですが、「今は難しい」と一旦断られて。その後、アジアを中心にヨーロッパなども足を伸ばして世界のあちこちを放浪しました。フランスやモロッコなどでは、国ごとに根付いているパンを知ることもできました。その後、ルヴァンから連絡をもらえて、修行ができることになったんです。そこから4年間、ルヴァンで1からパンづくりを学びました。

美香:私は、文字通りOLだったんです。一般企業でオフィスワークをするような。元々パンを食べるのが好きで、休日になっては、あちこちのパン屋さんを巡っていました。その中で、ゼルゴバ(現在のかいじゅう屋のあるところにあったパン屋)のパンに出会ったんです。「私もパンを作りたい」と、どうにも抑えきれなくなり、OLを辞めて、押しかけのようなかたちでゼルゴバで修行させてもらうことになりました。

ーーー宜之さんはルヴァン、美香さんはゼルゴバ。おふたりとも強烈に惹かれたパン屋さんとの出会いが、この道に入られたきっかけとは、まさに人生の転機はパンに導かれたとも言えますね。

「かいじゅう屋」の誕生

ーーーおふたりの出会いこそが、かいじゅう屋の誕生だったんですね

美香:私が働いていたゼルゴバに夫が来店して、それが出会いだったんです。なんと出会って1年以内に結婚を決意、目白にお店をオープンさせることを決めました。今、振り返るとすごく短い期間での大きな転機ですね。

宣之:結婚自体、「元々自分みたいな人間には縁がないもの」なんて思って生きてきたんです。だからパンを通じて妻と出会ってこうして夫婦になり、家族を持ったことに対して、今でも人生って分からないものだなと感じます。

ーーーおふたりのお店「かいじゅう屋」、とても個性的な店名だと思います

宣之:かいじゅう屋と言う名前の由来は、本当によく聞かれるのですが、不思議と「それしかない!」と降りてきたんです。カッコつけて言うと(笑)。でも、“かいじゅう”って実在しないもの。言葉としては、みんな知っているけど、抱くイメージはそれぞれきっと異なりますよね。そういった意味では、かいじゅう屋としてのお店に込めたニュアンスとして通じるものがあるのかなと思います。

新天地、立川へ

ーーー目白でオープンから10年目、ある意味節目の年に、ここ立川市に移転されました。目白でも多くのお客さまに親しまれていた中、都心を離れてこの場所に決められたのも大きな転機ですよね。

宣之:目白のお店は広さの面でも、その他にも色々と制約がありました。加えて、かいじゅう屋として独立したばかりの頃は、自分で焼いたパンを売ること、対価としてお金をもらうことに、ある種怖さがあったのですが、年月を重ねる内に、その怖さが薄れていると気づきました。その怖さの薄れは、成長につながらないと思うようにもなっていたんですね。ちょうど、そのタイミングで、このかいじゅう屋がある敷地をお持ちの鈴木農園さんに声をかけてもらいました。妻と出会った場所で、自分たちのお店を持てる縁、そして抱いていた思いを打破したいと思っていたタイミングが合い、移転を決意しました。目白時代に、子ども3人が誕生し、子どもたちが成長する環境も考えるようになっていたこともありましたね。

ーーーご夫婦ふたりだけでパンを作ってらっしゃいます。おふたりの役割分担などはありますか? かいじゅう屋さんのInstagramを拝見しているのですが、美香さんが更新されている写真から工房の様子を想像しています。たまに「焦がしてしまった……」みたいな投稿を目にすると、なんだかおふたりの会話が聞こえてくるようです。

美香:パンの製造は夫、私は焼き菓子と水曜日限定のサンドイッチ作り、それから店頭を担当しています。焼き菓子は、かいじゅう屋を旗揚げした頃から変わらぬレシピで作り続けているものもありますし、新しい材料の組み合わせで挑戦して作るものもあります。少しずつですが、バリエーションは増えていってますね。ふたりだけで全て行うからもちろん大変なこともありますが、夫婦ふたりだからこそ阿吽の呼吸のように進められることもあると感じています。

宣之:最近は長女が自らパンの包装や、店頭のお知らせを作ってくれることもあるんです。料理にも興味をすごく持っていて、家でも食事を作るときはすっかり戦力ですね。今年の夏休みの宿題では、自分で考えたパンを作ったんですよ。次女は将来パン屋になりたいって言ってくれますが「パン屋はお金持ちにはなれないよ」って言いました(笑)。

ーーーご両親ふたりが日々パンに向き合っている姿に、お子さんたちも影響を受けていますね

宣之:パンの仕込みと製造、家族との時間、毎日本当にバタバタです。つい疲れて、こどもたちと過ごす時間の中で「聞いて聞いて」攻撃をかわしてしまいたいと思ってしまうこともあります。この前も、ひとりで部屋に籠もって先に寝ちゃって……。

美香:そうなんですよ! それぞれ家事を分担して、わちゃわちゃな家のことを進めているのに、静かだなぁと思ったらいつの間にか寝ていて! もう怒ってしまいました(笑)。こどもたちとの時間だって特に女の子は、何年後かに「お父さん、もう構わないで!」みたいになるか、ならないかは、今のうちにどれくらい会話したかにかかってる、て脅しています(笑)。

ーーー長女、はなちゃんがお弁当を作ってくれたことや、次女、すずちゃんの将来の夢など、お聞きしていると、単純な言葉になってしまうのですが、しみじみと「家族っていいなぁ」って思いますね。今回の年表もはなちゃんが描いてくれたんですよね!

美香:実際は本当に嵐のような時間ですけどね。目白に出張販売に行くときの車中も大混乱ですよ。喧嘩が始まって、叱っても納まらず、「もうここで降りなさい!」なんて言ったこともあるくらい。

ーーーこうしてお話している美香さんからはとても想像できません!

かいじゅう屋と、もみじ市

ーーー今年で3度目のもみじ市出店ですね!

宣之:もうすぐ立川で2年。ここでのお店の基盤がしっかりしてきたこともあり、“外”へ出ていくことも考えるようになりました。でも出店形式は、もみじ市が初めての機会だったんですよ。元々出店されていた鈴木農園さんとのご縁が、もみじ市とのご縁にもつながりました。もみじ市は今年で3回目ですが、最初に参加したときのテーマが「ROUND」、2回目が「DISCOVERY」、3回目が「YEARS」。テーマがしりとりになっているのにも本当に関心しています。他の出店者さんも、きっとそれぞれがテーマが発表されたときに共感するエピソードを持っているんじゃないかと感じますし。

ーーーそう言っていただけると、頭を悩ましている事務局の者も本望です! 私も今年の「S」で終わったその先は「SPECIAL」や「SPIRIT」なんて気が早すぎる2020年の予想をしています。

宣之:きっとまた「こう来たか〜!」て思わせるテーマが出てくるんでしょうね。

ーーーそのご期待、手紙社としてしっかと受け止め、1年かけてまたみなさんに発表しますね(笑)。今年も車いっぱいに香ばしく焼き上がったパンを積んで、もみじ市にかいじゅう屋さんがやってくるのを、心待ちにしてます! 今日はありがとうございました。

《インタビューを終えて》

パンを作る、その姿は寡黙で実直な佇まいの宜之さん。一方、取材中、家族のことを話される場面では、ふっと空気がゆるみ、私も家族の団欒に入ったような、穏やかで和やかなひとときが生まれることが印象的でした。宜之さんのお話にうんうん、と頷きながらも、途中途中でぱっと笑顔で口を開き、エピソードを披露してくれる美香さん。夫婦ふたり、二人三脚で歩むかいじゅう屋の魅力を、おふたりの会話からしみじみと感じました。日常に寄り添うかいじゅう屋のパンを口すると沸き上がる、ほっと心を緩めてくれるあたたかさは、橋本さん一家の家族のぬくもりそのものなのかもしれません。

(手紙社 柴田真帆)