【杉見朝香&鈴木千尋プロフィール】

たくさんの絵本と紙芝居を鞄に詰め込んで颯爽と河川敷に現れる、ものがたりの魅力の伝道師・杉見朝香さん。ありったけのわくわくやはらはら、どきどきで子どもたちの瞳を輝かせつつも、誰よりもそのストーリーを楽しんでいるのは、他ならぬ彼女自身なのだろう。「読み聞かせではなく、読み語りでありたい」と願う彼女の眼差しは、いつだって“教える”ではなく“学ぶ”歓びに満ちているからだ。そして身分やステータス、経験さえも脱ぎ捨てた、上も下もないフラットな地平にこそ豊かな生の意味があることを、この語り部の声は知っている。

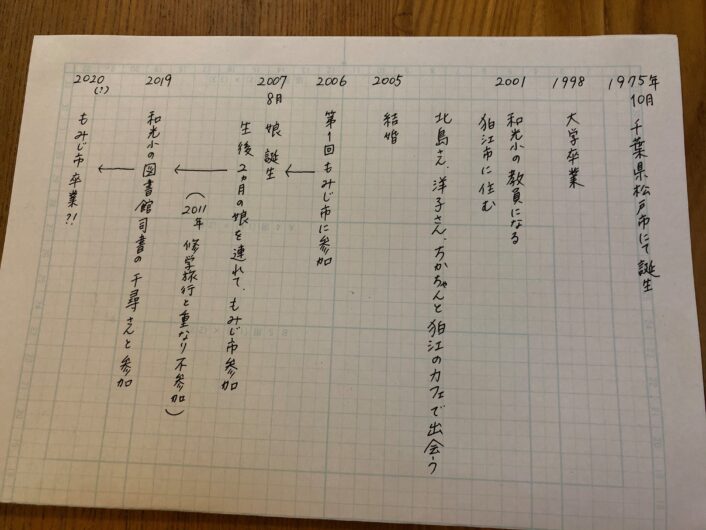

【杉見朝香&鈴木千尋の年表・YEARS】

【杉見朝香&鈴木千尋インタビュー】

エモーショナルに自身の理念を説くことが、必ずしも正しくその内面を映し出しているとは限らない――静かに碧く輝く焔のほうが、紅く燃え盛る炎よりずっとその温度が高いように。彼女の語り口は、いつも拍子抜けするくらいオープンでフランクで。だが、それはけっして生まれもっての本人の気質だけに拠るものではない。物語にはすでに完成しているストーリィの魅力があり、それを意訳することなくそのままに読み語り合うことで、人は心震わせ通わせられるがごとく。つまり彼女もまた、率直に放たれるからこそ心を射抜く、言葉そのものの強度を信じているのだ。

はじめて出店したときは、絵本を読みながらほかの出店者さんのお店に並んでいるお客さんの列の整理をしたり、注文されたフードを運んだりして。なんだかよくわからない状態(笑)

学校行事のためやむを得ず参加できなかった1回をのぞき、今年で13回目を迎えるもみじ市のすべてに参加してくれている語り部は、ふだんはたくさんの小学生たちを担任に受け持つ教員として日常を過ごす。そもそも、もみじ市に参加することになるきっかけとはどんなものだったのだろうか。

「もともと、主催の三人(手紙社:北島・渡辺、事務局:増田)とご近所の友だちで。『好きなお店や作家さんに声をかけて、合同展みたいなものをやろうと企画しているんだけれど、手伝ってくれない?』って。なので、初回から出店者の一人として子どもたちに絵本を読むようになって。でも、今みたいに河川敷に何万人もお客さんが来るほどの規模じゃなかったから、スタッフの数もうんと少なかったのね。だから、絵本を読みながらほかの出店者さんのお店に並んでいるお客さんの列の整理をしたり、注文されたフードを運んだりして。出店者なんだかスタッフなんだかよくわからない状態、というか(笑)」

自分が知っていることを教え導くというより、そのときに自分も知らなかったことをともに学びながら、新しいことをたくわえていっている感じ

「ま、今となっては私のブースは親御さんたちが素敵なものたちをあれこれお買い物している間の、子どもたちの託児所みたいなもんだからさ」と笑い飛ばす彼女だが、読み語り手としての自分と教師としてのそれとの間には、はたして確かな共通項があるように思えるのだ。

「もともと『読む』のが好き、っていうのは大前提としてあるんだけれど。『教える』のは好きではなくて、やっぱり子どもといっしょに『学ぶ』ほうが好きなんだよね。パンを作ったり、野外学習をしたりするのも、自分が知っていることを教え導くというより、そのときに自分も知らなかったことをともに学びながら、新しいことをたくわえていっている感じ。それってまさにいい絵本を読んでいるときと同じで、みんなキラキラしているし、楽しそうにしているし。いくつになっても、その連続体が生業だし、どちらも好きだから続いているわけだし。純粋に、それ以上のものってないよね」

自分自身はあの場所自体を提供している存在になれればいいな、と思っていて

そうギミックなく、だが確信をもって語る彼女にとって、ではその生業においての転機のようなものは何かあったのかと訊ねると、またしてもおおらかに笑みをこぼしてみせた。

「そんな大げさなもの、あるわけないでしょ!(笑)。とはいえ、最初はやっぱり若かったよね。一生懸命授業したり絵本を読んでても、子どもがぜんぜん聞いてくれないわけ。こっちも下手くそだしさ、お父さんお母さんにも『先生は新人だから』なんていわれて。でも毎日ほんとうにがむしゃらにやって。それを十数年やってきてさ、『明日どうしよう……』なんて時代を経て今があって、すこしは心の余裕も生まれてきたよね。子どもが聞いてくれなくても、『ま、そんなもんか』と(笑)。腹も立つし、怒るよ?(笑)。怒るけれど、『そっか、私の話がつまんなかったんだな』って(笑)。人のせいにしなくなった、というか。それに気づいたのが転機、といえば転機。でも、もみじ市での読み語りでいうなら今年、かな。同じ学校に勤めている、図書館の司書の鈴木千尋さんと二人で絵本や紙芝居を読もうかと思っていて。もちろん彼女も読むのがとても上手な方だし、二人で読めればもっとたくさんの子どもたちにいろんな物語を読んであげられるというのもあるんだけれど、自分自身はあの場所自体を提供している存在になれればいいな、と思っていて。どちらか片方が席を立っていたとしても、読み語ることによってあそこでしか成立しないコミュニケーションは発生しているし、そしてそれは、お父さんお母さんと子どもが家に帰ったあとの関係性も更新してくれるものだから」

かくして、物語の抒情をときに美しくときに痛快に描き出す、慈愛に満ちた平熱のクールビューティが、同志とともに今年ももみじ市にやってくる。どうか世代を超えコミュニティを超え、そしてジェンダーを超え、すべての人に彼女たちの元を訪れてほしい。ここはけっして子どものためだけの場所、などではない。そう、ここはこの空間でしか生まれ得ないバーバル(言葉を介した)・コミュニケーションを創造する、物語のための約束の地、である。

《インタビューを終えて》

奇遇にも筆者と同い年である彼女だが、いつお逢いしてもその快活にして凛とした姿にほんのすこしだけ姿勢を正してしまうのは、教師といったもの自体にどこか畏怖の念を抱いているのかもしれない、というパーソナルな事情はさておき。取材を行った喫茶店をたまたま訪れた教え子の父兄と挨拶を交わすその姿に、そして読み語りの語り部であると同時に教員でもある彼女の横顔に、今まで目撃したことのなかった日常を、つまり彼女自身の物語を感じたのがどこか新鮮だった。

(手紙社 藤井道郎)