【赤畠大徳プロフィール】

「刃物は1日1回は必ず使うもの」。自分で料理をする機会が増えるにつれ、鍛冶屋・赤畠大徳さんが師匠から聞いたというこの言葉を、私もよく思い出すようになった。包丁やカトラリーなど、日常の中に当たり前にあるものほどありがたさを忘れがちだけれど、そういうものほど手間暇惜しまず丹精を込めて作られたものを選びたい。母親にプレゼントした赤畠さんの包丁と、今使っている包丁を比べてみて、改めてそう感じた。赤畠さんの包丁を手にすると、あの焼けつくような暑さの工房で、情熱をたぎらせながら鉄を打つ姿を思い出し、身の引き締まる思いがするのだ。どんなに時代がかわっても、一貫して変わらないものづくりへの想いが詰まった赤畠さんの作品は、これからも長きにわたり愛されていくのだろう。

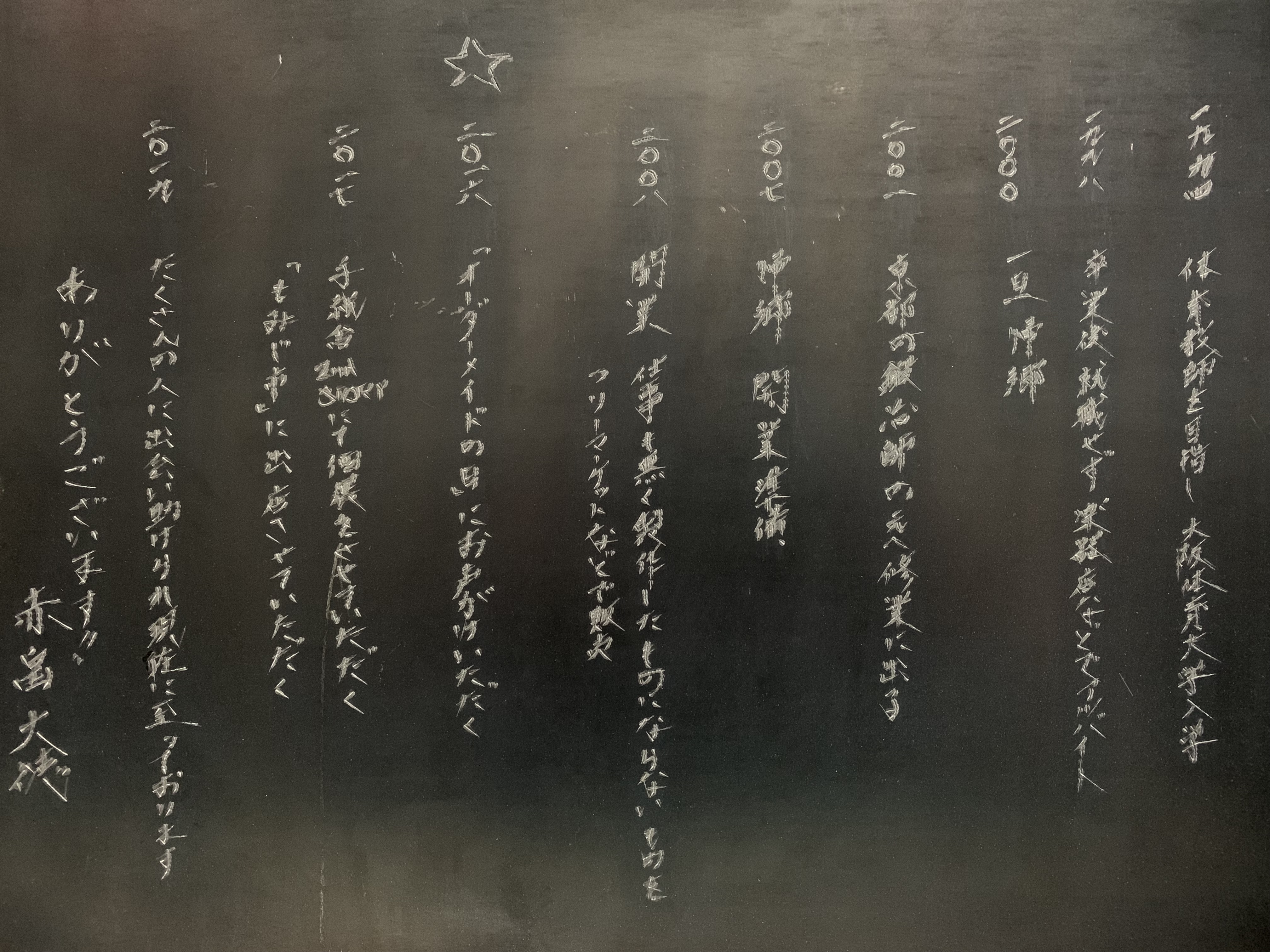

【赤畠大徳の年表・YEARS】

↑こちらの年表は、銘切りの要領で鉄板に彫ってくれたもの!

※銘切りとは、職人が自身の作品にその名を刻むいわば集大成とも言える作業。先の尖ったタガネという道具を押し当てて、柄の部分を上から金槌で叩くことにより、溝を切っていきます

【赤畠大徳さんインタビュー】

2017年に手紙舎 2nd STORYで開催した個展の時に取材に伺ってから、早2年。三重県松阪市にある工房「かじ安」に担当の藤枝がお邪魔し、赤畠大徳さんの製作の様子を拝見してきました。真夏の蒸し暑さと火床で燃え盛る炎の影響で、ただ立っているだけでも汗が止まらない工房。そんな中でも一心不乱に鉄を打つ大徳さんの姿が、今でも目に焼き付いています。

大徳、故郷に帰る

ーーー大徳さんは体育大学を卒業されているんですよね?

大徳:18歳のときに体育教師を目指して体育大学に入って、毎日クラブ活動ばかりしてました。いざ就職するとなったときは消防士になりたかったんだけど、試験勉強も何もしてなかったからダメで。音楽も好きだったから、卒業してからは楽器屋さんで働いていました。

ーーー楽器屋さん! それはまた意外ですね!

大徳:求人が少なくけっこう人気のところで、見事勝ち抜きました(笑)。面接というものを受けたのは後にも先にもこの1回だけ。人生というか、何事にも“動”と“静”があると思うんだけど、体育教師を目指していたときは“動”で、一方で「もういいかなぁ」って感じるときもあって、その結果選んだ音楽の道は“静”という感じですね。

ーーーその楽器屋さんではどれぐらい働いていたんですか?

大徳:23歳ぐらいまで働いていました。バイトからそのまま社員になろうかとも思っていたんだけど、週1しか休みがなく朝から晩まで働き通しで。それまで体育大ですごい運動していたのが、全然スポーツをしなくなってしまったからか体調を崩してしまったんです。それでバイトを辞めて一回家に帰り、ふと「そういや家は鍛冶屋だったなぁ」と思い出しました。

京都での修行時代

ーーーその頃から鍛冶屋の道を意識し始めるんですね。

大徳:今自分がやっている包丁を作るような仕事は、小学生のときに亡くなったじいちゃんの代でやめてしまっていたので、実はそのときにはもうやっていなかったんです。でもどっかに興味があって、26歳のときに京都の鍛冶師のところに弟子入りしました。

ーーーその鍛冶師さんは元からご存知だったんですか?

大徳:大学のときの友達のお父さんが京都の商工会に入っていて、その繋がりから紹介してもらいました。見学に行かせてもらったら設備や機械もいっぱいあって充実していて、6年ぐらいお世話になりました。

ーーー独立されたのは何かきっかけがあって?

大徳:修行時代は、百貨店での展示販売が半分ぐらいで、実際に手を動かしている時間が残り半分という感じで。全国の百貨店に行けるし最初は楽しかったんだけど、「このままおったらただの販売員みたいになってしまうなぁ」と思い始めてきて、意を決して「帰ります」と師匠に伝えました。自分でも「よう飛び出したな」って思うけど、「自分でなんとかせないかんな」って思いもあって、32歳のときにまた三重に帰ってきました。

ーーー一大決心して戻ってこられたんですね! 師匠から教えてもらったことで印象に残ってることってあります?

大徳:「包丁は見て綺麗じゃなきゃいかん」とよく言われてましたね。“用の美”というか、使いやすい=無駄がないとうことで、それはつまり必要なものだけでできてるということ。だから、見ただけでもシンプルで美しいということが大事だと教えられてきました。それまでは道具や刃物は実用重視なら、多少形が歪んでいようが、頑丈で切れれば良いと思っていましたが、それでは通用しないんだと師匠の教えで気が付きました。でも、じいちゃんの作っていた無骨で力強い道具や刃物は、何か人間味があり、魅かれるものがあります。その風合いは今でも大好きです。

あとは、百貨店に出ていたことで、商品の見せ方や並べ方なども勉強することができました。それと、接客にも慣れましたね。最初の頃は緊張していたけど、今はいつも通りの自分でいられます。それは全国を回っていた時に教えられ、学ぶ機会を与えてもらったからです。

出会いの積み重ね

ーーー手紙社のイベントに出るようになったのは、開業されてから8年後の「オーダーメイドの日」が初めてでしたよね。

大徳:きりん屋(妻・赤畠由梨枝さんが営むぱん屋)の取材で、当時の手紙社の担当スタッフさんが松阪まで来てくれたんです。そのときにきりん屋に置いてあった、包丁とかカトラリーとかを見てくれて。オーダーメイドをテーマにする新しいイベントをやるとなったときに、声をかけてもらいました。このイベントでたくさんの人に見てもらって、知ってもらえたことで現在があると思っています。

ーーーオーダーメイドの日は、私(担当:藤枝)が初めてリーダーを務めたイベントでもあり、とても心に残っています。鍛冶屋さんと聞いてもっと年配の方を想像していたので、実際にお会いしてびっくりしました(笑)。大徳さんは、ご自身のサイトやSNSも持っておらず事前情報がほとんどなかったので……。

大徳:開業当初から一貫して、出会った人と直に仕事をさせてもらいたいと思っているので、ネットは一切やっていないんです。この時代によく成り立っているなぁと思うけど(笑)。自ら情報発信していない分、連絡があったり、工房に来てくれたりすると、「すごい、探してくれたんですね」って感激するし、本当にそういう出会いに恵まれてきました。その一つひとつの出会いに影響を受けながら作り続けているから、もう転機だらけやね(笑)。

ーーー特に印象的な出会いってありますか?

大徳:去年、仁平古家具店で商品を見かけたというフレンチのシェフが工房まで来てくれたんです。新しいお店を立ち上げるに当たって、カトラリーを作ってほしいとわざわざ探してくれて。その方が「いくらいい料理でも、カトラリーが使いにくかったら美味しさが半減する」とおっしゃっていて、ドキッとしましたね。元々、スプーンなどのカトラリーは家用に面白半分で作り始めたものだったから、使い勝手とかはそこまで深く考えていなかったんですけど、使いやすいものを目指して改良を続けています。打ち出しスプーンは写真だと華奢に見えるけど、実際に触ったときはしっかりと手に馴染み持ちやすいようにと考えています。

ーーー日々、改善していってるんですね。制作するにあたり、大徳さんが意識されていることは何ですか?

大徳:人や場所、時代によっても色々な製造方法があるので、「これをしなければ鍛冶屋とは呼べない」と一概には言えない気がします。それよりも自分が製作したものに対し、良いと言っていただいた方々を裏切らないように、きちんとその製法で作り続ける事の方が大切ではないかと思っています。

それから見せ方云々じゃなく、どこにあっても、それ自体が魅力的で目に付くようなものを作れたらなぁと心掛けています。「これ何かわからんけどええな!!」って思ってもらえるように。これは、僕にとって最高に嬉しい言葉です。そして実はこの「何かわからん」部分に一番力を注いでいるような気がします。

《インタビューを終えて》

取材中も終始、「いろんな人との出会いあってこそだなぁ」とおっしゃっていた大徳さん。「オーダーメイドの日」を経て、手紙舎 2nd STORYでの個展も行い、「もみじ市」への出店も今年で3回目となりました。その全てで大徳さんと関わってきた私としても、手紙社のイベントが大徳さんの転機になったことを嬉しく思います。直接会った人との血の通ったコミュニケーションを大切にしている大徳さんのやり方は、ともすれば時代錯誤かもしれません。それでも、いやだからこそ、心から必要としている人だけに向けたその作品には唯一無二の力強さが感じられるのだと改めて感じました。

(手紙社 藤枝 梢)