【petit à petitプロフィール】

ほのかな酸味としっかりとした歯ごたえが、さながら精緻に形作られた芸術品としての風格すら放っている「petit à petit」(プティ・タ・プティ)中西麻由美さんのパン。その繊細かつ力強い舌触りは、ともに味わう料理やワインと互いを引き立て合い、食べる人と静かにマリアージュする。だが彼女のパンの本質は、マリアージュさせることそのものにはない。その存在を忘れるほど食の悦びに没頭させること、そんなアルチザン(フランス語で職人)のごとく透徹した美学にある。そのさまこそ、眩暈を起こすほどにエレガントで官能的で。

https://www.petit-a-petit2003.com/

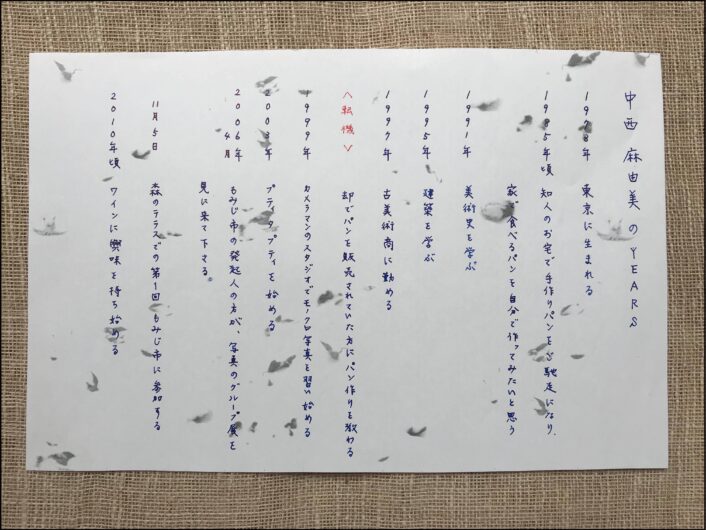

【petit à petitの年表・YEARS】

【petit à petitインタビュー】

ほんとうの「知」とは、経験知でも形式知でもなく、自ずから無意識に湧き上がる「知りたい」という想いの積み重ねであり、その知の向こう側にある出逢いこそが自らの生き様をドライヴさせてくれるもの、なのかもしれない。彼女と話すとき、いつもそんな気がしてならないのだ。西洋美術史、建築にはじまりパン、そしてワインに至るまで、好奇心のおもむくままに学び手を動かした先で邂逅したいくつかのフィロソフィーが、彼女の哲学的ですらあるストイシズムをもまた静かにアップデートしてきたことは、その事実を雄弁に物語っている。そう、「petit à petit」(プティ・タ・プティ)、すこしずつ。

「周りに仕事を持って生きている女性がほとんどいなかったので、そもそも『何になりたい』っていうのがなかったんですよね。とはいえ、自分が母親になって午前中から井戸端会議に参加しているイメージもまったく持てなくて(笑)。そのころはまだ、大学さえ出ていれば一生安泰、みたいな景気のよかった時代だったということもあって、ご縁のあった学校で西洋美術史を専攻して。学芸員にでもなれたらいいな、と。ところが世の中の雲行きが怪しくなってくると、キュレーターなんて真っ先に採用が絞られてきて。だったらもともと興味のあった建築を学ぼう、と思い立ったんですけれど、学べば学ぶほど、これまたまったく才能がないのに気づいてしまって(笑)。たった0.5ミリでさえ寸法がズレてはならない、とても緻密な世界。『これ、私には無理かもなあ』って。で、今にして思えば、20代前半なんてまだいくらでもやり直しが利く歳ですけれど、そろそろ結果を出さないと、と焦っちゃって。そのとき、たまたま求人が出ていた古美術商での職に就くことになって」

環境に流されず、意志を持って生きている人の強さに気づかされた

泰然とした美学を湛えた孤高のアルチザンにして、かくも蒼く儚い季節があったことにも驚きを禁じ得ないが、はたしてそんな逡巡のストーリィを経て彼女が目の当たりにしたランドスケープは、パン創りだけにとどまらない、ジェンダーさえ超越した生に対する矜持(きょうじ)だった。

「お世話になった会社が、今ならちょっとありえないくらいものすごく厳しいところで。礼儀作法はもちろんのこと、仕事や世の中の厳しさを徹底的に叩き込まれて。どんなことがあっても『これくらい、まだまだ大丈夫』と思える強さは、このとき身についた気がします。で、何年か勤めたのちそこを離れてしばらくお休みをいただいていたころ、時間ができたので何かやりたいなあと考えていたら、自然派食品を扱うお店にあったパンをたまたま目にして。パンってどんなふうに創るのか、昔からとても興味があったんですよね。そしたら創り手さんのお住まいが近いこともあって、創り方を教えていただけるようになって。ところがその方が、かつて学生運動に携わっていたこともあるからか、すごくインディペンデントな女性で。奥さんやお母さんという、役割があっての私ではなく、個としての私以外の何者でもない、という考えの持ち主で。旦那さんやお子さんともとても仲がいいんですけれど、それゆえに籍を抜いちゃっているくらい。もちろん、どちらがいいも悪いもないんですけれど、前職のお客さまはすごいと形容する程度じゃ収まらないお金持ちや著名な方の奥さま方で、そんな彼女たちにとってはその地位こそが最高の名誉でありステータス、なんですよね。あまりに正反対で、ものすごくカルチャーショックで。パン創りもさることながら、環境に流されず、意志を持って生きている人の強さに気づかされた、というか」

パン創りって、私にはかんたんにはできなくて。でも「なかなか難しいな」と思えたからこそ、ここまでずっと続いてきたような気がします

「かといって『私もこんなふうに生きてみたい』とまでは思わなかったんですけれどね、性格も違うし」と笑うが、パンにせよワインにせよ、創る、そして知る悦びに対する圧倒的なイノセンスとコミットメントこそが、彼女のクリエイティヴにおける、つねに揺らがぬ源泉であり続けることに異を唱える者はないはずだ。

「パン創りって、できる人にはすぐできちゃうんでしょうけれど、私にはかんたんにはできなくて。でも『なかなか難しいな』と思えたからこそ、ここまでずっと続いてきたような気がします。あんまり難しすぎても嫌になっちゃうんでしょうけれど、すこしだけ進歩を感じられたりすると、ゴールはぜんぜん見えなくても、やりがいがあるんですよね。ワインもそう。知れば知るほどわからなくなるというか、それが面白くて。畑や土壌、果ては生産者さんが違うだけでこんなにも味わいが変わるんだ、とか」

「『知』の蓄積って、その『知』をゆるやかな時間の中で実際に体感することによって、『知』と『知』を結ぶシナプスのようなものがつながっていくことの繰り返しからなるもので。それこそが、日常を豊かにしてくれるものなんだと思うんです」

もし「知」なる概念が人の目に見えるシルエットを持つとするならば――それはきっと彼女が今年も河川敷に創り出す、日々にそっと寄り添う質実にして気高きブーランジェリーのような形をしている。

《インタビューを終えて》

2年前の彼女への取材をまとめたとき、筆者はそのテキストに「パンをめぐる冒険」なるタイトルをつけた。彼女との対話は、いつだってパンを媒介として紐解かれてゆく、新たな知的好奇心との遭遇であるからだ。だが今回のインタビューで感じたのは、むしろ「知をめぐる冒険」が導いてくれる、彼女の創り出すパン、そしてマリアージュさせるワインへのの憧憬であり恋慕、だった。これをして知る悦び、といわずになんと呼ぶべきか、かくして「知をめぐる冒険」は今なお続いてゆく。

(手紙社 藤井道郎)