【成城・城田工房プロフィール】

もみじ市当日、初秋の河川敷に咲き乱れる花と見紛うばかりにそこかしこにあふれる渦巻き状のソーセージ、その名も“うずまきちゃん”。狛江が誇る自家製パストラミの名店「成城・城田工房」が確かな技術と最高の素材でていねいに創り上げたそれは、見た目の華やかさとは裏腹に、じつに寡黙で誠実で、だからこそギミックなしにおいしくて。「おいしいは正義」とは誰が嘯いたか、だがこの圧倒的なまでのおいしさへの勤勉さの前に、どこか真を射抜いているようにすら思える。そしてそれは決してどこにでもあるおいしさ、ではない。あたりまえに咲く花などないように。

http://seijohamu.com

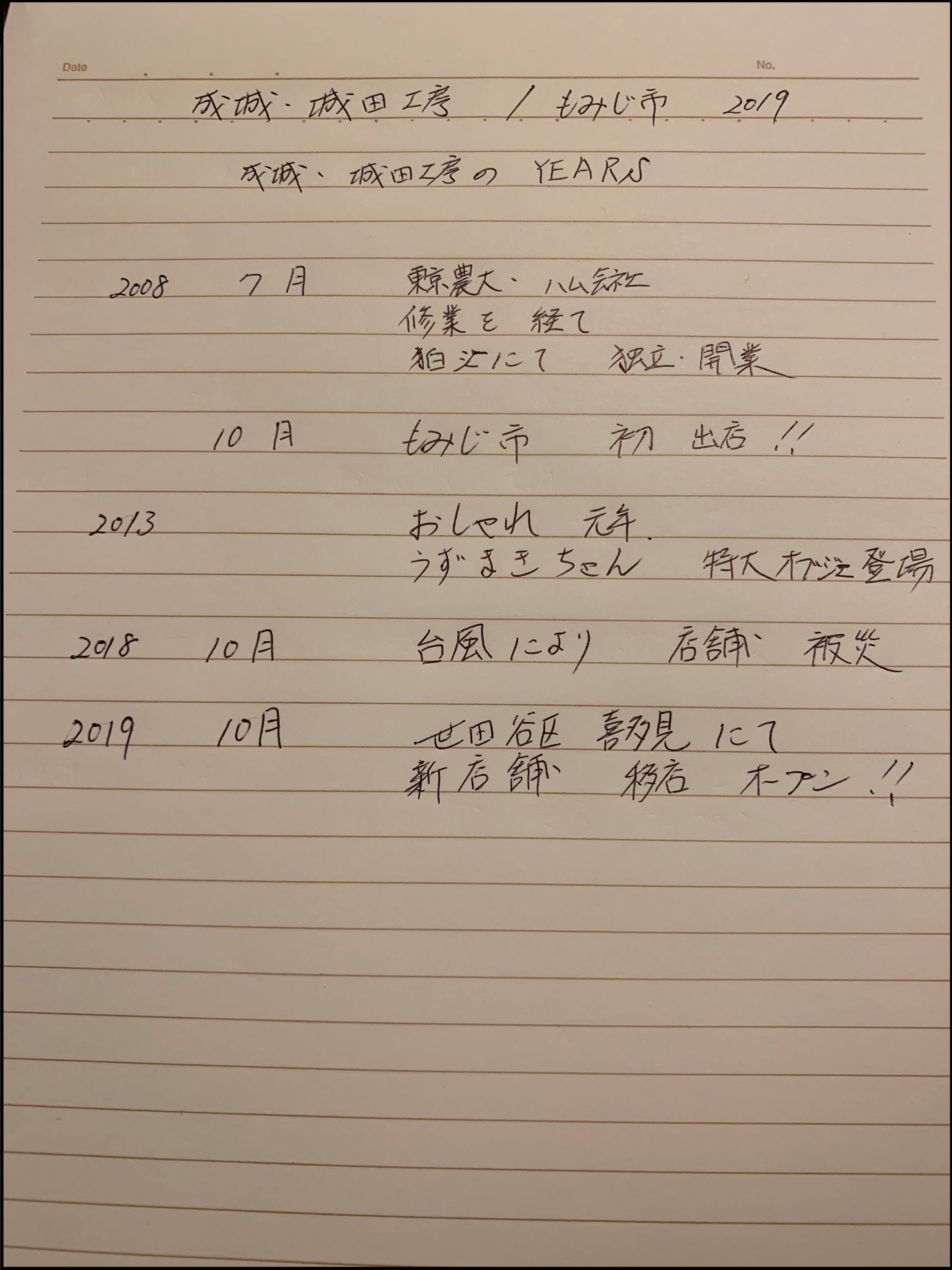

【成城・城田工房の年表・YEARS】

【成城・城田工房インタビュー】

人の転機とはいつだって、抗いようのない天啓に突き動かされ唐突に姿を現すもので。そしてそれはもちろん、偶然を装った必然などではない。起こるべくして起きた共時性、シンクロニシティなのだと。2018年秋、もみじ市を終えた直後の「成城・城田工房」を待っていたのは、年末商戦に向かう前の束の間の休息ではなく、10余年に渡り自家製パストラミの発信地となった店舗を襲った強い勢力の台風だった。製造から販売、そして住居までを担う、まさに文字通り一家の拠点に甚大なダメージを受けた彼が選んだのは、ところがはたして彼の地の再生ではなく、自身の舞台を新たに一から創り出すという、じつにチャレンジングなもので。<ショウ・マスト・ゴー・オン>――そう、ストーリィはむしろここからが見せ場なのだ、とでもいわんばかりに。

「こんな派手な転機、そうそうないでしょ?(笑)。台風で壁にヒビが入って、店が営業できなくなっちゃって。販売だけなら催事にお邪魔したりすればなんとかなるかもしれないけれど、専門の高価な機器を設置してるんで、ちゃんと直してもらわないと商売自体ができなくなっちゃうわけ。ところが建物もずいぶん古いから、大家さん曰く『最低限の処置はするけれど、コスト的にも元の状態までは戻せない』と。で、どうせ持ち出しでそれなりの費用がかかるんなら『男45歳、これがラストチャンスかも』と思い立っちゃって。『手紙社についていけば、なんとかやっていけるんじゃないか』って目処もついたし(笑)。そんなわけで、実家の隣りに自宅兼製造も販売もできる自分たちだけの場所を、ね」

伝え方も誠実じゃないと届かないんだ、と思い知らされたというか。それもふくめてブランディング、なんだと

かくして新たな桃源郷へと足を踏み入れた彼にとって、2008年に自ら店を構えてからの転機は、今回のそれをのぞいても大きく二つあったのだという。

「一つは店をオープンしたのと同じ年にはじめてもみじ市に出て、どちらも自分が作ったものを自分で売るようになった、ってこと。や、接客大事だな、って(笑)。丁稚奉公時代からずっと作る側だったんだけれど、正直『作るほうがたいへんに決まってる』って本気で思い込んでたわけ。それが、自分で店頭に立ってみてようやく『売るほうがよっぽどたいへんだ』って気づいて(笑)。ブランドのありがたみ、すらわかってないからさ、『おいしけりゃなんでも売れるっしょ』って高を括ってたんだよね。でもどこの馬の骨ともわからない人間が手作りのソーセージを売ったところで、当たり前だけど売れるわけがなくて。そりゃそうだよね、『誰だよ、お前?』っていう(笑)。そこで作り方だけじゃなくて、伝え方も誠実じゃないと届かないんだ、と思い知らされたというか。それもふくめてブランディング、なんだと」

“おしゃれ元年”(笑)。やっぱり届き方が面白いほど違うんだよね

そしてそんな想いを<お届けするのは、味と、香りと、誠実さ>と力強くマニフェストするコピーに託した「成城・城田工房」のフライヤーが、気づけば以前よりうんとモダンで洗練されたデザインへとさりげなくアップデートされたのも、けっして非因果の連関などではない。

「これが二つ目の転機だよね、“おしゃれ元年”(笑)。2013年かな、町田に催事でうかがってたら、一人のお客さんが声をかけてくれて。『毎年もみじ市でうずまきちゃん食べてます』『何かお手伝いできることないですか?』って逆ナン(パ)されて(笑)。で、当日会場でスタッフをしてもらうようになってからかな、女性目線で店構えを工夫するアイデアを出していただいたりして。それでおそろいのエプロンやシャツ、帽子なんかをこさえてみたり。そしたらさ、やっぱり届き方が面白いほど違うんだよね(笑)。はじめて出店したときに“大売り出し”って書かれた真っ赤なのぼりでブースを飾り付けてたら、土手の向こうから北島(手紙社代表)さんがすっ飛んできて『そういうんじゃないから』って大目玉を食らった男も変われるもんだな、って(笑)」

同じステージに立たせてもらってる以上、自分なりにそれに見合うものを作らなきゃ、って想いにさせてくれるのが「もみじ市」

「とはいえ、すべてが手探りだから。見渡したらこういう景色になってただけで」と数々の転機が描き出すドラマティシズムを照れくさそうに笑い飛ばすその衒いなき佇まいは、だからこそその次のストーリィを自ずから気負わずに紡ぎ続けさせるのだろう。「成城・城田工房」にとって、<ショウは続けられなければならない>のではなく、<行こうぜ、まだ終わってないんだし>なのだから。

「じつはうずまきちゃんって、ふだんは一串あたり二つだけなんだけれど、もみじ市だけは三つにしてるんだよね。というのも、もみじ市に出てる作家さんって、みんなほんとうにすごい人たちばかりじゃん? 同じステージに立たせてもらってる以上、自分なりにそれに見合うものを作らなきゃ、って想いにさせてくれるというか。といいつつも、ほかの催事で聞いちゃったんだけれど、うずまかないただのまっすぐのフランクフルトのほうが全然売上がよくってさ(笑)。それでもやってしまうのがもみじ市、なのかも(笑)」

《インタビューを終えて》

これほどまでにインタビュアーにインタビューであることを意識させないインタビュイーを、ぼくはほかに知らない。なんというか、インタビュー前も、インタビュー中も、インタビュー後に一献傾けさせていただいたときも、すべてが等しくフラットなのだ。それはつまり、ハレの日にもケの日にも気取らず頬張れる「成城・城田工房」のソーセージの味わいそのものであって。そしてそれがこの上なく上質であることに、深い豊かさを感じる。

(手紙社 藤井道郎)