【手作り石鹸 Savon de Siestaプロフィール】

北海道・札幌で、道産の素材を使い“ココロがホッとする”スキンケアを作る。一つひとつ手作りされる石鹸は、「今日もお疲れさま。」と声をかけてくれるかのように、優しく肌を包み込んでくれます。「コールドプロセス製法」によってゆっくり時間をかけて作られるため、たっぷりと保湿成分を含み、肌がつっぱる感触もありません。元々は、代表である附柴彩子さんが肌荒れに悩んだことから、石鹸作りを始めたのだそう。私(担当:南)も使い始めてから1年、日々を癒してくれる欠かせない一品となっています。

https://at-siesta.com

Instagram:@savondesiesta

Facebook:https://www.facebook.com/savondesiesta

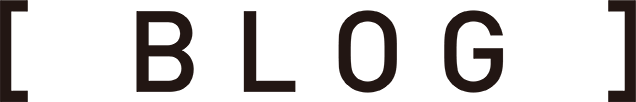

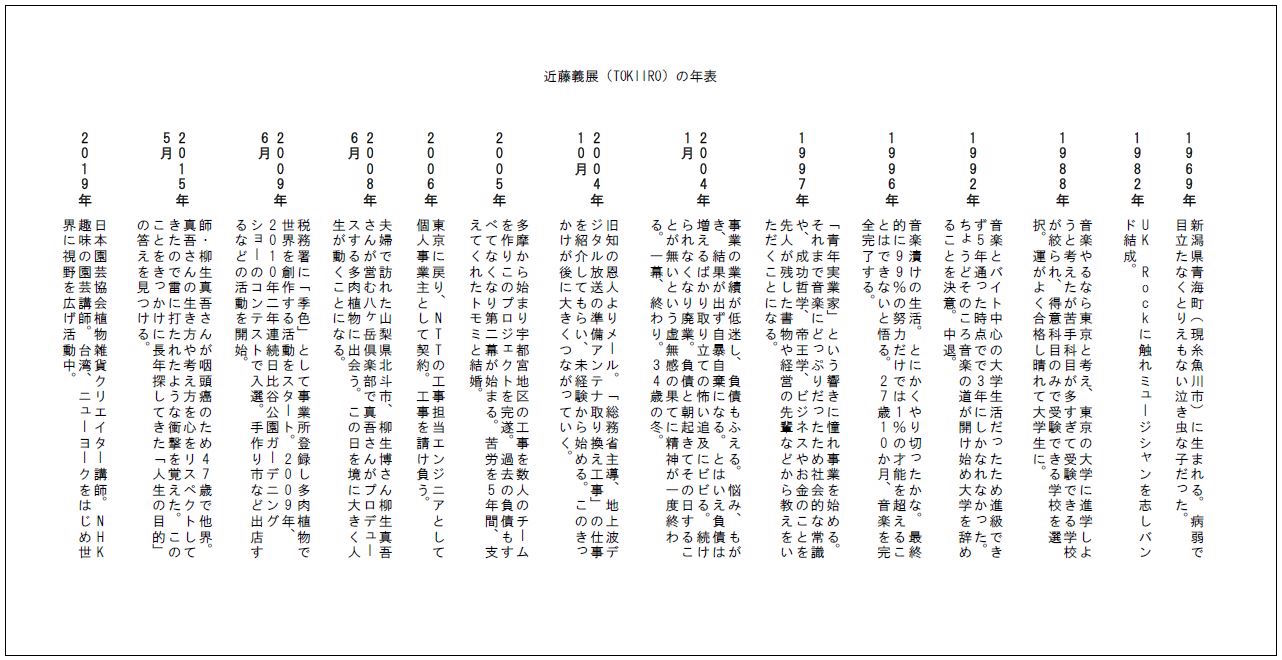

【手作り石鹸 Savon de Siestaの年表・YEARS】

【手作り石鹸 Savon de Siesta・附柴彩子さんインタビュー】

もみじ市では唯一、化粧品を扱うSavon de Siesta。つるんと滑らかで、しっとりとした質感の石鹸は、まるでバターやお菓子のようにも見えますが、代表・附柴彩子さんが石鹸作りを始めたきっかけは、“お菓子作り”にあったそう。多くの人の心に寄り添う石鹸誕生の物語を、一緒に見て行きましょう。

お菓子作りが好きな少女は、父に憧れ化学の道へ

ーーー現在、北海道の札幌を拠点に活動されていますが、北海道に移り住んだきっかけはなんだったのでしょうか?

附柴:父が北大(北海道大学)出身なので、家族旅行で北海道を訪れた際に北大のキャンパスを散歩しました。緑がいっぱいで本当に綺麗で。もう「ここしかない!」と思いました。その頃から、北大に行こうと決めていましたね。それに、研究者になりたいなとも思っていたんです。私にとって研究者だった父は憧れの存在で、父のようになりたいなぁと思っていました。

ーーー元々お菓子作りが趣味とのことですが、お菓子の道は選ばれなかったのですね。

附柴:そうですね。最初は製菓の学校に行くか、化学の勉強をするか悩みました。それと歴史も好きだったので、考古学の道も迷ったんですが、父の影響が自分の中で大きくて化学の道に進みました。でも、お菓子作りは大学生になっても続けていたんですよ。週に一回はゼミに持って行って、みんなと食べたりするのが楽しくて。パウンドケーキとか、混ぜて焼くだけのシンプルなケーキを作るのが好きでした。

ーーーそもそも、お菓子作りを始めたきっかけはなんだったのでしょうか?

附柴:母がお菓子作りをする人で、それを手伝っているうちに好きになったんですよね。道具や材料が家にあったので、気付いたら自分でも作るようになっていました。お誕生日会には母がレモンケーキをたくさん焼いてくれて、来てくれた友達それぞれがデコレーションを楽しんだりして。そんな環境だったので、お菓子作りに関しては良い思い出しかないんです。小さい頃も楽しかったし、学生生活の中でも周りのみんなが喜んでくれたから。ものづくりで誰かを笑顔にすることの原体験になっているかもしれません。

ーーー充実の大学4年間を経て迎えた大学院で、研究者の道へ進まれるか悩まれていますが、なぜ向いていないと思ったのですか?

附柴:化学の研究って、狭い範囲のことを針の穴でつつくように、黙々と取り組んで、新しい何かを見つけるんですよ。それはそれで楽しかったんですけど、重箱の隅をつついているような気持ちになってきてしまって。もっと広い目で見ることができたら良かったんですけど、当時の私にはそこまでの余裕が無くて。研究は人とのコミュニケーションがあまりないなぁと思ったんですよね。一人でX線室に籠って、採取したデータを分析にかけたりするんですけど、それがだんだん辛くなってきてしまったんです。もっと人と話を<したいなぁと思うようになって。学生の時点でそう思っているということは、仕事として向いてないんじゃないかなと思ったんですよね。実験自体は好きだったんですが、自分が良いと思ったものを伝えたりすることも好きだったので、もう少し人と接する機会の多い仕事をしたいと思ってしまいました(笑)。

ーーーそれで進路を悩まれるんですね。

附柴:当時は化学を専攻したことを「ちょっと間違ったかなぁ」と思いました。もしお菓子を作る学校に行ってたら、もっと人と接することができたんじゃないかって。それで、製菓学校の資料を取り寄せたりもしましたが、今までやってきたことも無駄にしたくないなぁという思いもありました。そんなモヤモヤした気持ちで研究を続けても良い結果は出ないなと思い、一度リセットするために大学を休学したんです。

ーーーそれから始められたのが、カフェのアルバイトだったというわけですね。

附柴:そうです。お菓子に関わる仕事もしてみたかったので、カフェを選びました。そこでは接客のみで、お菓子作りはしなかったんですけど、ギャラリーが併設されていたので、運営の手伝いをさせてもらって。大学の中では出会わない人たちや作家さんに出会う機会があって、世の中にはこんな自由な生き方があるんだと思いました。それが、自分でものを作ることを始めるきっかけにもなったんです。ちなみに、石鹸屋として独立した頃、そのカフェの空きスペースをお借りしていたこともあったんです。石鹸を試作する工房がなくて、マスターに相談したら快く貸してくださいました。

お菓子作りとそっくりだった石鹸作り

ーーー休学中に、もう1つの転機である石鹸作りとの出会いが訪れるのですね。

附柴:お菓子作りの本を買うために本屋さんへよく通っていたのですが、たまたま隣に石鹸作りの本があったので、試しに石鹸を作ってみました。そしたら、材料を測って、順番に混ぜて、固めていくという作業が、お菓子作りや化学の実験の工程にすごく似ていて、楽しかったんです。人生に迷っていた私は、「やりたい仕事を見つけた」と思いました。

ーーーそこで石鹸作りに目覚めたのですね! その頃、ご自身も肌荒れに悩んでいたそうですね。

附柴:そうなんです。化粧品にかぶれたんですよ。高価なものをラインで揃えて使ったら、見事にかぶれてしまって。それをきっかけに、成分表示を見るようになったのですが、肌に本当に必要な成分以外にも色々含まれていることを知りました。それで、もっとシンプルなものを使いたいと思うようになって、石鹸を作り始めましたね。

ーーーちなみに、お菓子作りを仕事にしようとは思わなかったのですか?

附柴:悩んだ時期もありましたが、お菓子作りを仕事にするのはすごく難しいと思ったんです。すでに仕事にされている方も大勢いらっしゃるし、体力仕事なので。パン屋も考えたんですけど、粉も重いなぁと(笑)。出産やその後の人生を考えたときに、どうも踏ん切りがつかなくて。石鹸作りなら、今までやってきた化学の知識も活かせるし、作った石鹸で誰かに喜んでもらうこともできるし、これだなと思いました。

製薬会社への就職、そして起業へ

ーーーその後、すぐに石鹸作りの仕事は始めず、一度就職されたのですね。

附柴:石鹸屋さんになることを決めたものの、どうやって始めたら良いか分からなくて。石鹸屋さんで働くのか、自ら起業するのか。そこでひとまず石鹸に関係するような、化粧品や製薬系の業界を受けました。最終的には製薬系に受かったんですけど、京都勤務になってしまったんです。

ーーー大好きな北海道から離れることになってしまったのですね!

附柴:最初は北海道勤務を希望して、内定をいただいたのですが、大学院の卒業が1年早まったんです。復帰して研究を再開したら、データがたくさん取れて、論文も書けて、卒業に必要なものが揃ってしまったんですよ。教授に呼び出されて「1年で卒業できるよ」と言われたときはびっくりしましたが、まぁそれなら早く社会に出ようと思い、会社に相談して1年早く就職できることになりました。でも、勤務地が西日本だけだったんです。他の新入社員と配属先の話をしたときに、「北海道は無いよ」って言われたんですよ。どうやらその会社は、東日本と西日本の勤務地に、1年ごとに交代で採用していたそうです。そこでもまたびっくりして、人事に確認したら伝え忘れてたみたいで。最終的に京都での勤務が決まりましたが、衝撃続きでした(笑)。

ーーー波乱万丈な時期だったのですね(笑)。

附柴:ちょうどその頃、私の主人も波乱万丈な時期でした。同級生だった主人は、修士論文も終わり、卒業間近に念願の成果が出たんです。そしたら、就職せず、研究を続けたくなってしまったようなんです(笑)。そこで内定していた会社に気持ちを伝えたところ、社内の研究員になることができて、大学院に残ることができて。1年後にはその会社の援助を受けて、起業することになりました。

ーーーお互いに、怒涛の1年間でしたね。

附柴:本当に。でも、近くで起業の流れを見ることができてラッキーでした。その後、結婚のタイミングで北海道に戻り、Savon de Siestaを始めたのが2005年のことですね。

ーーー附柴さんご自身は、就職されてみてどうでしたか?

附柴:製薬会社での仕事はすごくハードでしたが、その間もずっと石鹸作りは続けていました。自分で作った石鹸を使うと、すごく気持ちが安らいだんです。なので、ただの石鹸ではなく、頑張る人にホッとする瞬間をくれるような石鹸を作りたいと思うようになりました。

ーーー私も仕事から帰って来て、Savon de Siestaさんの石鹸を使うとすごく癒されます。ご自身もそうだったのですね。

附柴:たぶんシエスタのことは、私が一番好きだと思います。ブランドを始めた当初から、日常の中で元気をくれたり、気分転換になったり、そういう気持ちで使ってくれる方は多いですね。

念願の石鹸屋・Savon de Siestaをスタート

ーーーSavon de Siestaを始めた当初は、WEBショップと、お店の展示会での販売だったとありますが、どのようにして展開されたのですか?

附柴:色んなところへ、行商みたいに足を運んでいました。お店での展示会は、私から売り込みに行ったこともあります。札幌市には、市が運営している「札幌スタイル」という認証制度があって、認証された商品は積極的に紹介してもらえるようになるんです。私もブランドを立ち上げてすぐ応募して、採用してもらえたおかげで百貨店への出店も叶いました。

ーーー2009年、4つ目の転機として実店舗のオープンを挙げられていますが、オープンまでの経緯を聞かせてください。

附柴:旅をするようにあちこちで販売しているうちに、北海道のイベントに参加させていただけるようになりました。そこでお客さまから、「日用品だから、いつでも手に取って買える場所があったらいいのに」と言われるようになったんです。私もお客さまとゆっくり会話できる場所があったらいいなと思っていたので、スペース115の1室を借りました。一人でやっていたので、無理せず週3日のオープンからスタートしました。

ーーー石鹸作りをしながらショップを運営されていたのですか?

附柴:製造は、主人の会社にお願いしていました。事業契約をして、私はレシピを提供して、主人の会社から仕入れるという形にしていたんですが、やっぱり自分で作りたくなってしまって(笑)。小さかったけれど、スペース115のビルの5階に工房を作りました。でも、お店とは別の階に工房があったので、お客さまに、ここで石鹸を作っていることを伝えても、みんな全然ピンとこないみたいで。「石鹸って作れるの?」と聞かれることも増え、これは製造過程を見せられる場所を作ったほうがいいなと思い、現在の店舗を作りました。

ーーーそれで現在のお店の形が出来上がったんですね。やはりお客さまも、製造の様子が見えると、安心して使えるのでしょうか。

附柴:そうですね、安心感に繋がりますし、興味を持ってくれますね。男性の方が工房を食い入るように見ることが多いです。あとは、子どもたちがすごく見てくれるんですよね。「大きくなったら石鹸屋になりたい」って言ってくれる子もいたりして。私自身、仕事に悩んだ経験があるので、子どもたちがもっと自由に仕事を選べるお手伝いができたらいいなぁって思うんです。今度、アートスクールとコラボすることになったんですよ。私の子どもがそこに通っていて、スクールの先生と「一緒に何かできたらいいね」って話をしていて、子どもたちがシエスタラボに見学に来ることになりました。それで、石鹸のパッケージをデザインする授業をするんです。デザインされたパッケージは、シエスタで包んで、販売をするところまでやるんですよ。子どもたちに向けて何かやりたいなと思っていたらそういうお話をいただけたので、すごく楽しみです。

点と線模様製作所・岡理恵子さんのイラストが壁に描かれています

大きなバターのようでちょっと美味しそうです

憧れだったもみじ市

ーーーもみじ市に初めて出店されたのは2013年。今年で7度目の出店ですね!

附柴:もう、夢のもみじ市だったんですよ。出店できるまで、お客さんとしても行かないと決めていて、毎年やりたいことリストに「もみじ市に出る」って書いていました(笑)。2007年に札幌で開催した「旅するもみじ市」で初めて手紙社さんのイベントに出店させてもらって、その後、森のカフェフェスでお声がけいただいて、2013年の4月に洋子さん(手紙社・副代表)から電話がかかってきて。「もみじ市に出ませんか?」って聞かれたときのことは、今でも覚えています。キャンドル作家のnuriさんと仲が良いのですが、声をかけていただく前に京都で一緒にご飯を食べたんです。nuriさんがもみじ市に出店し始めた頃で、「夢のもみじ市なんだよね」とお話していました。

ーーーそんなに憧れを持ってくださっているなんて、こちらも背筋が伸びる思いです。もみじ市は屋外での出店ですが、大変なことはありますか?

附柴:私たちはそこまで大変な思いをしたことはなくて、むしろボランティアさんへの感謝しかないです。初めて出店した回が横殴りの大雨で、ボランティアスタッフの皆さんが「大丈夫ですか?」って気にかけてくださって、ありがたかったです。

ーーー事務局も、ボランティアスタッフさんにはすごく助けられています。

附柴:ただ、雨が降った後の河川敷は、リアカーが全く動かなくなってしまうので大変です。あと、ペース配分を間違えて、搬入日に気合いを入れすぎてしまうと、当日の体力が無くなってしまうので気を付けます(笑)。

「手作り石鹸 Savon de Siesta」のこれから

ーーー今後、Savon de Siestaをどんなお店にしていきたいですか?

附柴:やっぱり、基本は石鹸屋なんです。たまに作家さんの個展を開催したりもしますが、やっぱりシエスタは石鹸屋なんだなということを、最近強く思うようになりました。もっと、石鹸作りをストイックにやっていきたいなって。原料の選び方だったり、農家さんとのやり取りだったり。私もスタッフも心から好きだと思えて、お客さまにも喜んでもらえるものを作り続けたいなと思います。今はまず、そのための環境を作ろうとしていますね。スタッフが増えるほど、意識を統一したり、個々にやりがいを感じてもらうことがなかなか難しくなると思うんです。今は忙しくて、大変さばかり感じてしまっていると思うんですけど、そこを変えていきたいですね。

でも先日、Savon de Siestaの14周年を記念して、うちのスタッフがSNSに自分たちの写真をアップしてくれていたんですけど、みんなすっごくいい笑顔だったんです。それにはすごく感動して、みんなが居てくれて良かったなぁと、心から思いました。なので、みんながSavon de Siestaを愛せる場所を作っていきたいなと思っています。

ぜひ一緒に写真を撮ってくださいね

《インタビューを終えて》

Savon de Siestaの石鹸で顔を洗うと、心がほぐれていくのが分かります。そして、明日も頑張る勇気をもらえます。他のスキンケアでは感じられないこの感覚は何なのだろうと、ずっと不思議でした。ですがこの日、キラキラとした表情で話す附柴さんを見て、その理由が分かりました。この石鹸たちは、心を込めて選ばれた素材のエネルギー、そして、附柴さんの思いに満ちているからなのだと。

(手紙社 南 怜花)