【鈴木農園 カラフル野菜プロフィール】

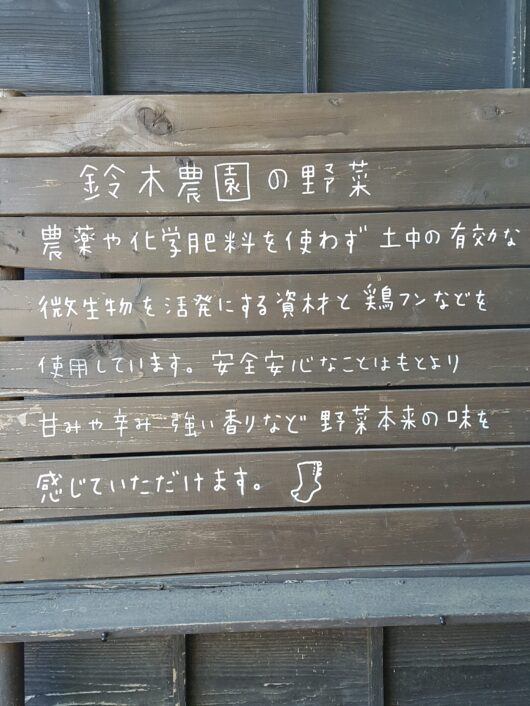

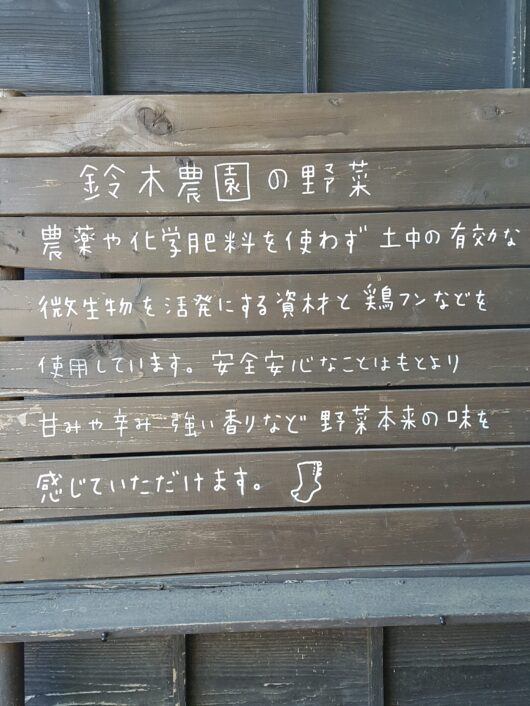

立川市西砂町で鈴木さん一家が4代に渡り営む鈴木農園。化学肥料や農薬を使わず、誰もが安心して食べられる有機野菜を育てています。毎週2日間、開かれる鈴木農園の直売所には「野菜にはこんなにも色が溢れているのか」と眼を見張るほどの、色とりどりに輝く野菜がずらり。そしてひとたび、口にすれば「野菜本来の甘み、苦味、歯ごたえって、こんなにもしっかりしているのか」と驚かされます。ただいま、鈴木農園では秋の収穫に向けて、カラフル系サラダ野菜になるイタリアやフランスなどの海外品種もスクスクと成長中。もみじ市に届く畑の恵みをお楽しみに!

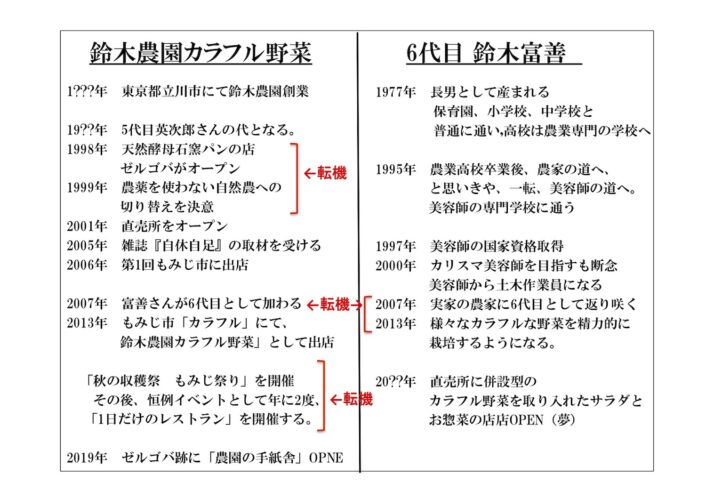

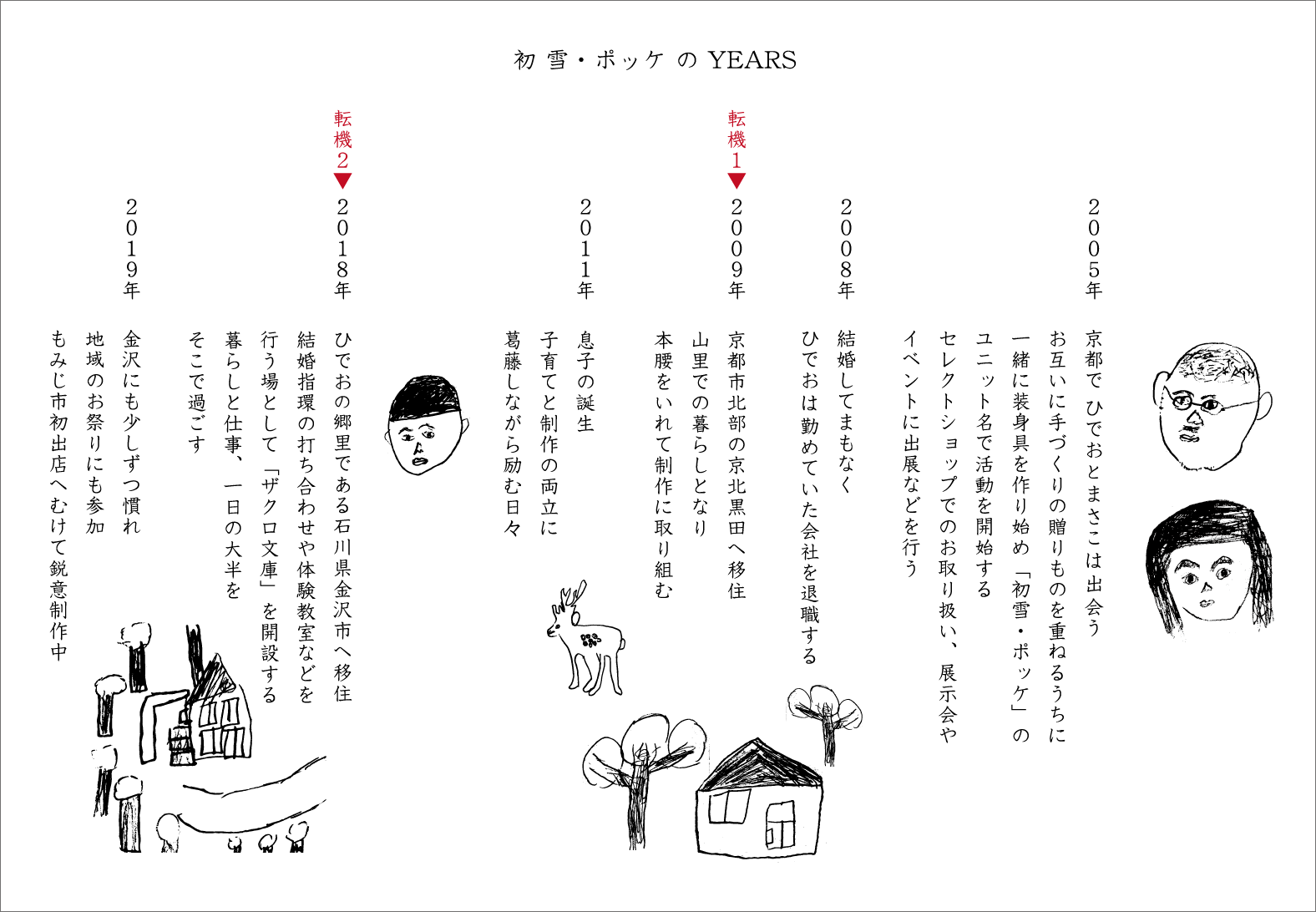

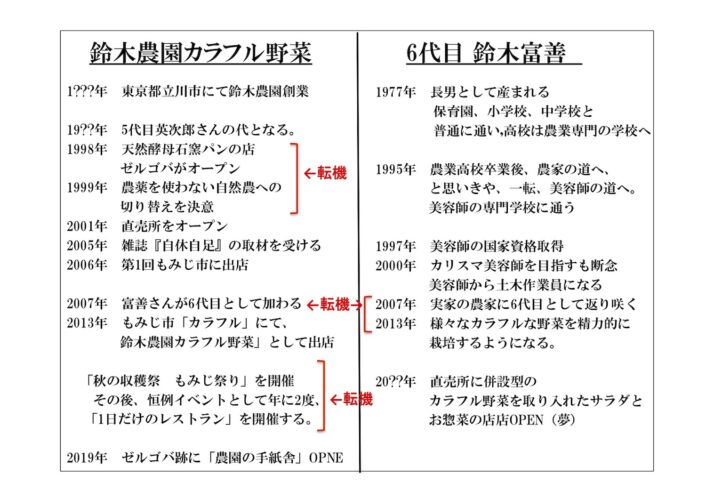

【鈴木農園・6代目鈴木富善の年表・YEARS】

【鈴木農園カラフル野菜・鈴木富善さんインタビュー】

東京都立川市、鈴木農園の周りの空は東京とは思えないほど広くのどかです。駅からの道のり、角を曲がると見えるのは、大きな大きなケヤキとモミジの木。そこだけぽっかりと森が残っているような佇まいの空間に、鈴木農園はあります。残暑の日差しさえ、和らげてくれる木立のもとで、鈴木農園の6代目、鈴木富善さんにお話を伺ってきました。

富善さんが6代目になるまで

ーーー早速、年表を拝見しながらお話させていただければと思います。富善さんは農家の長男として生まれ、すんなり6代目に納まられたのかと思っていました。中でもこの農業専門の高校卒業後の美容師とは、驚きました。

鈴木:そう、全くすんなりじゃないんですよ。高校は農業科があるところへ進学し、卒業後は農業の道へ……。と思いきや、当時ものすごく流行ったんですよね、“カリスマ美容師”って言葉が。それに惹かれてしまって。美容師専門学校へ進学しました。国家資格も取得したので、当時特訓したカラーリングもロッドの巻き方もまだ覚えていますよ(笑)。でもやっぱりカリスマへの道は厳しくで数年働くものの、カリスマ美容師を断念。で、実家の畑でコンバインを運転しているところを、土木作業の会社の人にスカウトされたんです。コンバインが操作できるなら、土木作業の機械もなんなく操作できるだろう、って思われたみたいで。

ーーースカウトの場が畑だったとは。土木と聞くと道路工事のようなイメージもありますが。

鈴木:土木作業と言っても、僕が携わったのは道路などではなくグラウンドの整備でした。テニスコートや野球のグラウンドを作りましたよ。で、なんでその道から家業へ、となったかと言うと、継がないかって言われちゃったんですよね。土木作業の方を(笑)。

ーーーなんと、土木作業の方を継ぐ話が出たとは!

鈴木:もういい歳だったし、結婚も考えていたこともあり、その話をきっかけに土木作業の道ではなく、やはり家業の農業を継ごうと決意しました。

自然農の道へ。鈴木農園の一大転機

ーーー富善さんが家業に戻られる前、90年代後半に鈴木農園にも大きな転機があったようですね

鈴木:元々うちは、いわゆる一般的な農家でした。化学肥料や農薬を使って、市場の規格に合った野菜を大量に作る農家。そんな中、母が「天然酵母を使い、石窯で焼いたパンを作りたい」と一念発起し、ゼルゴバというパン屋を始めたんです。人工のイースト菌と比べると複数種類の微生物が元となる天然酵母はコントロールしにくく、扱いが難しいのですが、その分、自然と調和をしたものですよね。そんな天然酵母のパンを求めて、ゼルゴバに多くのお客さんが来てくれるようになった頃、父の心境にも変化が訪れました。食べる人の身体を思いやるパンを作っているすぐ裏の畑で、日常的に薬品を使い、野菜作りをすることに違和感が生まれたんです。そこから「薬品で管理して生まれる姿かたちが揃った大量の野菜ではなく、作り手にも環境(地球)にも作る側にも食べる側にも本当に喜ばれるもの、安心して口にしてもらえるものを作りたい」という想いが、鈴木農園の一大転機に繋がりました。

ーーーとは言っても自然農に切り替えるのは一朝一夕には実現できないことですよね。

鈴木:当時、父は周りの農家の方々に「そんなの無茶だ」、「できるわけがない」と言われたようです。でも父は「結果を出せば伝わる」と、ひたむきに畑と向き合っていましたね。土から全く薬品成分が検出されなくなるまでは、数年がかりでした。

ーーーパン作りが鈴木農園さんの農業を変えたんですね

鈴木:そうなんです。母がパン屋を始めると言ったときにも驚きましたが、父が農業の方向転換をすると決心したときも、すごく驚きました。その後 作った野菜を直接お客さんに届ける場として直売所を設けました。地域の方に親しみを持ってもらえるようになるのと合わせて、農園としての自然農への転換が少しずつ注目されるようにもなって、雑誌やTVの取材を受けるようにもなりましたね。今もマルシェとして週に2度オープンしていますが、地元の一般の方も、飲食店の方も買い求めてくれて、本当に嬉しい場です。

ーーーその後、富善さんが6代目として返り咲かれて、“カラフル野菜”と言う新たな転機があったんですね。

鈴木:一番最初に作ったのはスイスチャードでした。元々は、ヨーロッパの野菜で、ほうれん草の代わりに使われることもあります。葉っぱが緑で、茎の部分が白いものもあるんですよ。茎の部分が赤、ピンク、白、黄色と、「野菜にこんなに鮮やかな色があるのか」と驚かれる代表選手のような野菜かもしれません。インターネットで海外品種をあれこれ目にするようになったこともあり、種を取り寄せて試すようになりました。

ーーーお客さんにとっても、鈴木農園のマルシェで初めて目にして、手にする野菜も多そうですね。

鈴木:そうですね。スーパーにはまず並ばない野菜を育てているので、一般の家庭で「え!? どうやって調理するの?」と思われることも多いかもしれないですね。そんな方には、「これは肉と煮込むといいですよ」とか「これは生でそのままサラダに」なんて積極的にお伝えしています。ただ、僕自身は実はあまり野菜好きではなくて……。なんてこんなこと言ったらダメですかね(笑)。

ーーー富善さんが野菜嫌いだなんて……! こんな宝石のような野菜が身近に、と言うか、自らの手で育て上げているのにギャップが大きすぎです(笑)。

鈴木:でも、お薦めの食べ方は色々調べて説明できるようにしてるんですよ。料理のお客さんに野菜を知ってもらうことも楽しいですが、一番はタネをまいて芽が出た瞬間もテンションが上がります。特に、海外の野菜は、現地と気候も土が異なるので、育てるのが手探りなこともあります。だからこそ芽が出た瞬間はとても嬉しいですね。

鈴木農園ともみじ市と

ーーーもみじ市(初回は、花市と春開催のイベント)には、第2回から出店くださっていますね。

鈴木:狛江のお寺の境内で開催したときだったでしょうか。初回から感じたのが、人を集める力。どこからこんなにも人が来ているのだろうかって圧倒されました。出店されてる方々の作品の展示の仕方など、見せ方もすごく刺激になりました。

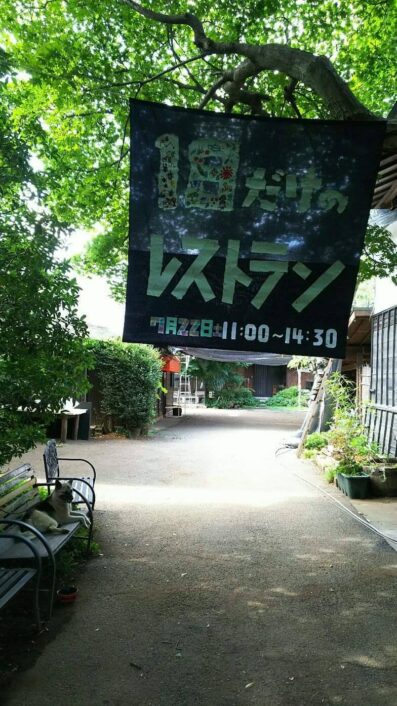

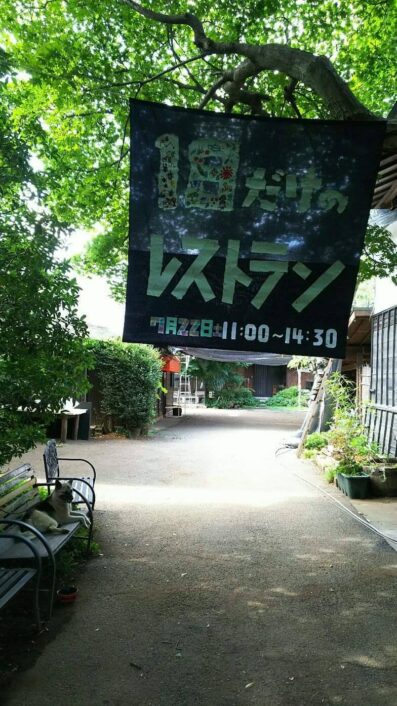

ーーー鈴木農園さんが主催で開催しているイベント、「1日だけのレストラン」は、手紙社のイベントに影響を受けて始まったと聞きました。

鈴木:そうですよ! 始めたきっかけは、ほぼほぼ、手紙社さんの影響です。もみじ市とは別のイベント、調布駅前で開催したGOOD FOOD MARKETにも何度も出店していて、「こういったことを自分たちでもやってみたい。できないだろうか」と思い始めたんです。考えた末に、立川やその周辺のご縁のあった飲食店をお呼びして、鈴木農園の敷地で開催にこぎつけました。

ーーー開催してみていかがでしたか?

鈴木:初回は、やはりどんなイベントなのかイメージしてもらうのが難しくて出店数も少なかったんです。出店をする形式が初めてな方も大半で。とにかくまずは1回。それを次へ繋げようと決意しました。2回目以降、徐々に出店者も増え、告知もSNSを取り入れたりして、お客さんも増えていったんです。鈴木農園の野菜を材料にしたメニューを出してくれるお店も増えて嬉しい限りですね。

ーーー去年の夏と冬の回、お手伝いさせていただきましたが、沢山のお客さんに驚きました!

鈴木:オープン前にずらりとお客さんの列が出来ているのを見て、僕も感無量でした。地域の小学校とのつながりや、地元のミュージシャンの出演など、イベントとしての幅と、地域への根付きも少しずつ感じられるようになりましたね。お客さん同士が、会場で「お! 来てたんだ!」みたいに会話している姿を見ると内心すごく嬉しいです。

これからの鈴木農園

ーーー直売所の横に野菜のジューススタンドが出来たのが去年。採れたての野菜を使って、その場で作ってもらえる野菜ジュース、口にする度、格別な味だなとしみじみしています。

鈴木:ジューススタンドは、その場ですぐ野菜を味わってもらえる良い場になりましたね。マルシェの度に飲んでくれる子どもの姿や、かいじゅう屋さんのパンと一緒に目の前のベンチでのんびり手にしている様子を見ると、改めて作ってよかったなぁ、と。

ーーーこの先、6代目としてどんなことをやっていきたいですか?

鈴木:変わらず畑に向き合い野菜を作ることはもちろんですが、ジューススタンドに続く構想もあって。今、考えているのはカラフル野菜を使ったサラダやお惣菜を楽しんでもらえるお店を併設することです。どんな風に調理したらいいのか戸惑う野菜があっても、その美味しさを気軽に楽しみ、親しんでもらえるお店があったらいいなと思っています。

ーーーそんな素敵な計画があるなんて! 実現したら近所に住んでいる方々がますます羨ましくなってしまいます。まずは、もみじ市で鈴木農園のとびっきりの野菜を手にして、「野菜って、そもそもはこんな味がするんだなぁ」と感じてもらいたいですね。秋の大地の味わいと彩りを、届けてくださるのを楽しみに待っています! 今日はありがとうございました。

《インタビューを終えて》

いつも楽しそうに、そして時々少年のように純粋な言葉で野菜について語ってくれる富善さんが6代目の農家になるまでには意外な経歴が隠されていました。様々な世界を見て家業を継ぐことを決心した富善さんだからこそ、鈴木農園の未来を、大地にしっかりと根を張る野菜たちのように育てたいと思い描いてることが伝わってきました。例え、野菜を食べることが「あまり好きではない」と仰っていても「やっぱり野菜が大好き」ということ、しっかり伝わっていますよ、富善さん!

(手紙社 柴田真帆)