【結城琴乃プロフィール】 https://kotono1218.exblog.jp

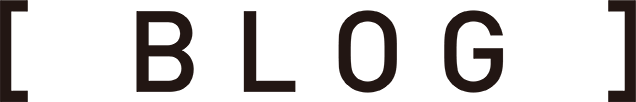

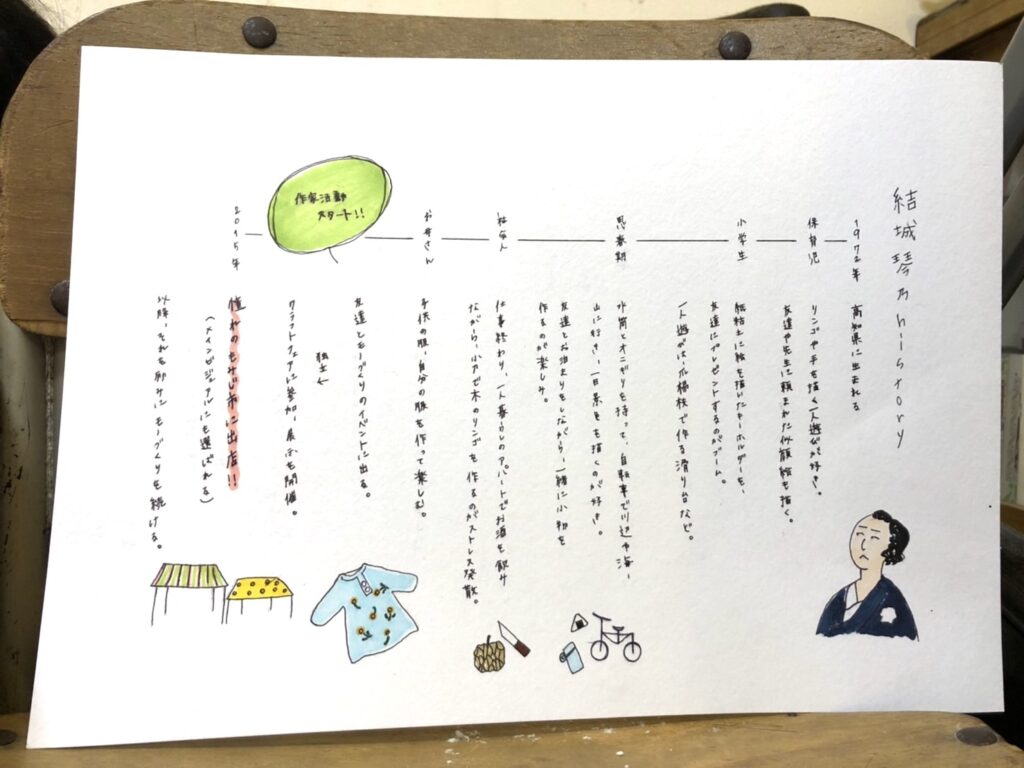

【結城琴乃の年表・YEARS】

【結城琴乃さんインタビュー】

幼いころからもの作りが好きだった

ーーーもともと子どもの頃から絵を描くことや、“もの作り”がお好きだったのですね。 結城 :はい、すごく昔のことなんですが、まだ自分では絵が描けないくらい幼かった頃、絵が上手だった母に「この絵描いて!」と絵本を指差してイラストを描いてもらっていました。それに私が塗り絵のように色をつける、みたいな遊びがすごく好きだった記憶があって。今思えば、絵を描くということに興味を持ったのはその頃からかもしれません。それから自分でも絵が描けるようになったら、さらに楽しくて。

ーーー絵もさることながら、つまようじで滑り台を作ったりと、もの作りにおける発想力もすごいですね。 結城 :わざわざ材料を買ってきて何かを作るというより、つまようじみたいに普段から身近にあるものを使って何かを作る、ということが好きでした。目についたものがあると、「これで何か作れないかな」と考えたり。今でもその感覚は変わっていなくて、作品は身近にあるようなもので作っています。家のオブジェとかも、棚を作った時の端材を使って「何か作れないかしら」と考えたのが始まりでした。

ーーー子どもの頃からたくさん“もの作り”をされてきたとのことですが、美術系の学校へは行かず、独学だったんですよね。 結城 :はい、自分の作品を人に修正されたりするのがどうしても苦手、というか嫌で。全部自分で考えて、全部自分で作るのが好きなので、人に教えられるのは向かないなと思い、学校には行きませんでした。

雑貨屋さんになりたくて

ーーー大人になってすぐ作家活動をされていたのではなく、別のお仕事をされていたのですか? 結城 :社会人になりたての頃は、パン屋さんで事務仕事をやったり、雑貨屋さんで働いていました。

ーーー雑貨屋さんをされていたこともあるのですね! 結城 :そうなんです。勤めていた雑貨屋さんはオーナーが買い付けてきたものを売っている、セレクトショップのようなお店だったのですが、プレゼント用の包装をしたり、お客さんと言葉を交わしたり、雑貨屋さんとしての仕事全部がとても楽しくて! こういう仕事を続けたいなぁと思ううちに、雑貨屋さんは雑貨屋さんでも、売るものや商品棚に至るまで、“全部自分で作る雑貨屋”をやりたくなって、独立したいと思うようになりました。

ーーーすべてが手作りの雑貨屋さん! 素敵ですね。きっと夢のような空間でしょうね! 雑貨屋さんをやるために、どんな活動をされていたのでしょうか? 結城 :やりたいなと思いながら結婚、出産とプライベートが忙しく、子育てが落ち着いたころから、友人と一緒に“もの作り”のイベントに出店していました。その友人も自分のお店を持ちたいと思っていた子だったので、下準備として「一緒にイベントに出て宣伝しない?」と声をかけてくれて始めたのが最初でした。

ーーーその頃はどんな作品を作られていたのですか? 結城 :棚や子ども服、編み物もあったし、カラフルな小物類など、まさに“雑貨屋さんにあるもの”という感じのラインナップで作っていました。今とは全然違う感じでしたね。

クラフト作家としての独立

ーーー今の結城さんの作品を知っているだけに、意外です! “雑貨屋”からクラフト作家として独立したのはなぜでしょうか? 結城 :だんだん、「作ること」と「お店をすること」の両立が難しいなと感じるようになったんですよね。私のイメージとしては、作品を作りながら「いらっしゃーい!」と接客できるような雑貨屋さんを作ろうと思っていたんですが、作っている途中で電話が鳴ったり、中断しなければならないことが起きるのがどうしても苦手で。そうなると、子供も育てているし、作品を作って、販売して、と考えると時間がないと思って。どっちかに絞ろうと考えた時、やっぱり作る方が好きだなと思って、「作家になろう」と独立を決めました。

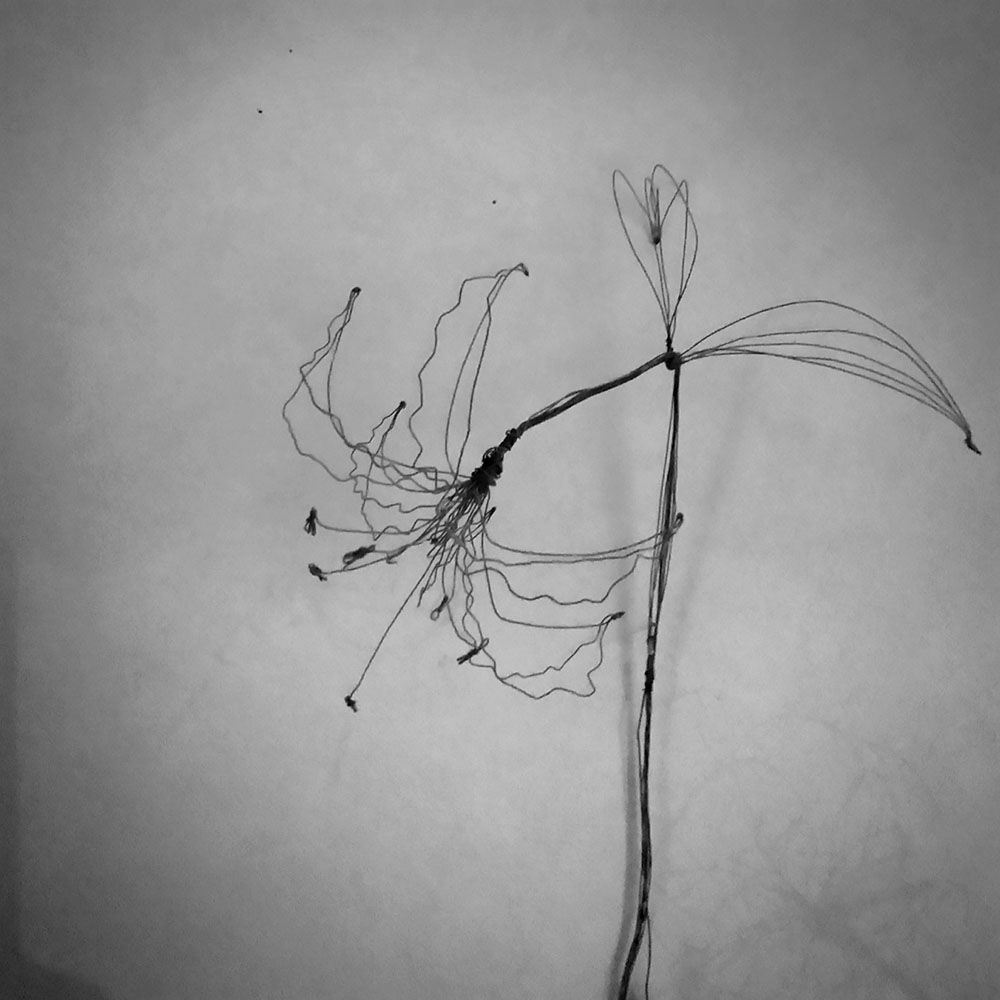

自宅のアトリエ ーーー焦がし絵や針金を使用した、結城さんの儚く美しい作風は、作家として独立することになった時から確立していたのでしょうか? 結城 :そうですね。もともと雑貨屋として作っていた時のものは今は1個も出していないですし、作るものの意識も変わったんです。

ーーー作るものの意識、と言いますと? 結城 :雑貨屋の時は、子供用の服やスタイ、ハンカチなど、カラフルでプレゼントにも選んでもらえるような、“たくさんの人に喜んでもらえるための作品作り”をしていました。作家としてやるなら、“自分が作りたいと思う作品作り”をして、買っていただけるようにしていこう、と考えたんです。私は“儚いもの”や“色がないもの”、“あるかないかわからないようなもの”などが好きなので、突き詰めていくと今のような作風になりました。

独立後に出展したクラフトフェアの様子 ーーーなるほど、どういうところを目指して作品作りをするのか、というコンセプトの部分が変わったのですね。棚作りから裁縫まで幅広くこなせる結城さんですが、木や針金を使った作品へと決めたのはどうしてですか? 結城 :針金も木片も、棚などを作った端材として目の前にありました。子どもの頃みたいに「目の前のこれで何か作れないかな、好きなものが作りたいな」と思って、その時に、花や家などが思い浮かんで、というスタートでした。私が今使っている針金は、すごく細くて古いものなんですけど、はじめ家にあったのがピカピカの太い針金で、少しイメージと違うなと思っていて。父が大工をしていたので、昔から馴染みのある古い建材屋さんなどでイメージに合うものを探した末に、ぴったりのものを発見して今のような作品になりました。

ーーー選び抜かれた針金の、あの線の細さや年代ものならではの佇まいもあいまって、結城さんの作品は独特の存在感を持ち合わせているのですね。

「soel」で個展を行った時の展示風景 もみじ市が繋いだ出会い

ーーーもみじ市は2015年の「紅白」から出店いただいているので、今年で5年目ですね。嬉しかったことや、印象的だった思い出などはありますか? 結城 :毎年来てくださるお客さんがいらっしゃることは、やっぱりとても嬉しいですね。いつも、ものすごい時間をかけてじっくり選んでくださる方もいて。お客さん皆さんが商品を選んでいる様子を見させていただくのが楽しみなのと、毎年来てくださる方が少しずつ増えているのも嬉しいです。

ーーーもみじ市に行くと会える方、という方もたくさんいらっしゃるのですね。作家さん同士の交流などはありますか? 結城 :もみじ市は他のクラフトフェアよりも交流があるなぁと思います。普段、他のクラフトフェアでは作家同士で話す機会も時間もさほどないんです。お隣同士で「おはようございます」と「お疲れ様です」の言葉を交わすくらいですかね。でも、もみじ市は打ち上げとかで、他の作家さんとお話しする機会もあって。

ーーーもみじ市がきっかけで出会った作家さんはいらっしゃいますか? 結城 :同じ高知県から出店しているイラストレーターの柴田ケイコさんはもみじ市と関係がない時にもご飯を食べにいくようになりましたし、私は作っている作品のように、家の中にも色味がないものが多いのですが、柴田さんのポップで鮮やかな絵とかも飾るようになりました。今、トイレがちょっとしたギャラリーみたいになっているんですけど、柴田さんのカレンダーや、他にもmakomoさんの漫画とかがずらっと並んでるんです。もともと、他の方の作品を積極的に見る方ではないのですが、お話ししているうちに「この方も私と同じようなことを考えながら作っているんだな」、「この人がこういうものを作るんだな」と思うと愛しく感じて興味を持ったりするので、そう考えると、もみじ市に出てだいぶ色々と変わりましたね。

ーーーすごく色の濃い空間で、楽しいトイレですね! もみじ市がきっかけでそんなふうに作家さん同士も繋がっていただいているなんて、とても嬉しいです。本日はいろいろなお話をありがとうございました!

《インタビューを終えて》

(手紙社 高橋美穂)