【竹村聡子プロフィール】

陶芸家・竹村聡子さんに出会ったのは2年前。まるで命を吹き込まれたかのような存在感を放つ銀彩の動物たちに、一瞬にして心を奪われたことを鮮明に覚えています。常に新しい表現を模索し続ける竹村さんの作品は、出会うたびに違った表情で私たちを楽しませてくれます。美しい乳白の器は、手にした瞬間にすっと馴染む柔らかな質感。ツヤのある器は、豊かな釉薬の色彩が魅力的です。手仕事でなければ実現できない繊細な表現を、どうぞじっくりとお手にとってご覧ください。

https://www.satokopo.com

Instagram:@satoko.takemura

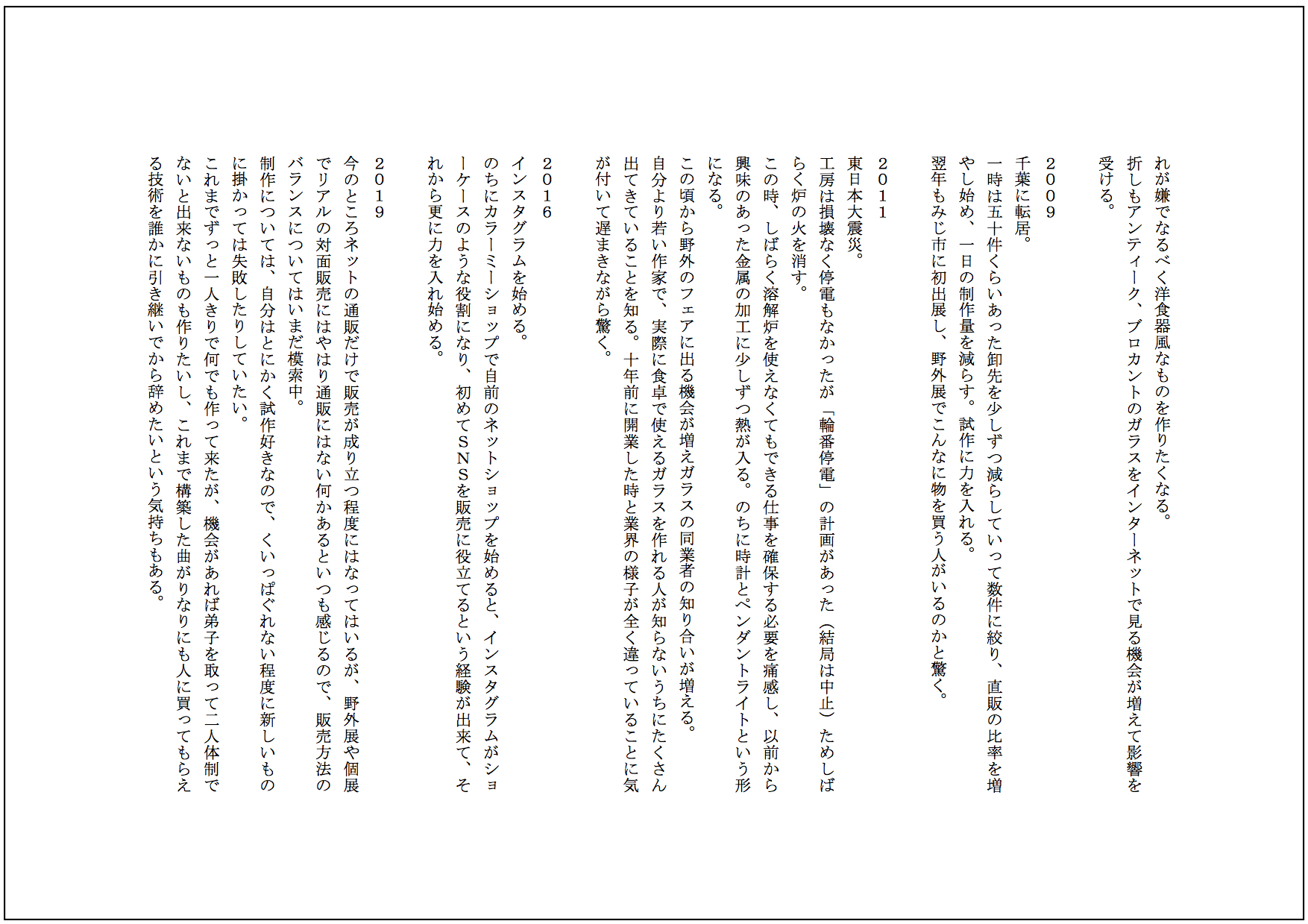

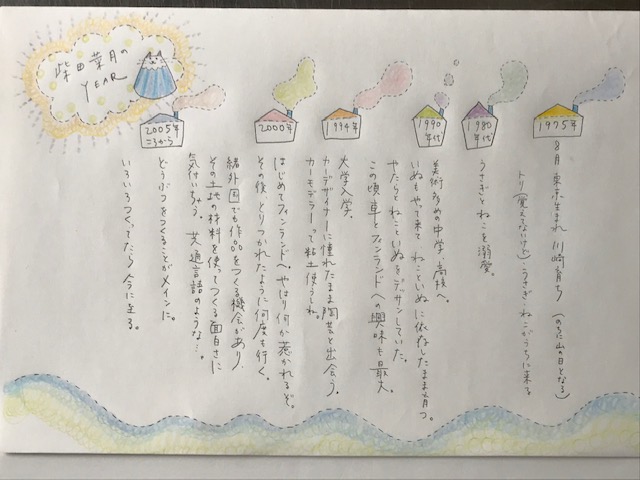

【竹村聡子の年表・YEARS】

【竹村聡子さんインタビュー】

今年で3回目のもみじ市出店となる陶芸家・竹村聡子さん。どこか神秘的で、いつまでも見つめていたくなるような魅力を持つ作品が生まれるまでには、一体どんなストーリーがあったのでしょうか。担当の富永琴美がお話を伺いました。

仏画との出会い

ーーー今回のもみじ市のテーマが「YEARS」だと聞いたとき、どう思いましたか?

竹村:「気がついたら、ここまで来ていたな」っていう気がしました。あっという間だなあと。過去のことを振り返るのも、先のことを想像するのも不安だったので、とにかくその日その時に集中していたら、今に辿り着いたような感じです。

ーーー年表を作ってみて、何か気づくことはありましたか?

竹村:ハッとしたことがあったのですが、私の中で“仏像”の存在がとても特別だったなということを思い出しました。今でも仏像好きなんです。

ーーー年表には、小学校のときに仏画を描いたとありましたね。

竹村:小学6年生の時、担任の先生が美術好きな方で、ある時「仏像を描いてみたら?」と勧められました。初めは仏像が怖かったのですが、実際にやってみたら描きながら気付くことがたくさんあって、「これは美しい!」と感動しました。その時から、なんとなく美術に興味を持ち始めました。仏画を勧めて下さった先生の存在はとても大きかったなと思いますね。

ーーー小学6年生にして、仏像の美しさに魅了されたのですね!

竹村:言葉でどう表現したら良いか難しいのですが、「内にも外にも目には見えないただならぬ何かがある」と思ったんです。人の手から作り出されたものが経年変化で不思議な生命力を帯びつつ、静かに朽ちていく姿を美しいと思える部分も魅力的でした。

中学校の頃に描いた仏画

中学校の頃に描いた仏画

ーーー中学校・高校時代でも、何か制作活動はされていたのでしょうか。

竹村:中学の時は美術部に入り油絵を描いたりしていました。高校では、何故か運動部に入ってしまったんですが(笑)、それでも美大に進みたいとはぼんやり思っていて。しかし当時はインターネットもまだ一般的ではなく、美大に入るための情報や選択肢を調べる方法もわからなくて、そうこうしている間に、美術とは全く関係ない大学に入っていました。大学に入ってからはなんとなく生きているだけで日々が過ぎていくことが怖くなって、「私は昨日生きていました」という証拠を目に見える形に残せる何かをしたいという思いから、陶芸のサークルに入ったんです。陶芸=美術という認識で始めたわけではありませんでした。

ーーー竹村さんが陶芸をはじめたきっかけは「生きた証拠を残したい」という思いからだったのですね。

竹村:陶芸は形にも残るし更には使えるという部分で、より安心感がある気がしたんです。作っている時はとても心が落ち着きました。と言いつつ実際は、幽霊部員だったんですけどね(笑)。

ーーー大学を卒業されてからは、“せともの”で有名な瀬戸で過ごされていたんですよね。

竹村:本当になんとなく瀬戸へ行ったので、瀬戸にいる頃も実は陶芸をほとんどしてなかったんです…。周りの人達には「いつ陶芸辞めるんだろう」って思われていたし、「お前は陶芸家になれない」って直接言われたこともあります。その時は言われるままで否定もできませんでした。今では毎日欠かせない轆轤(ろくろ)も大嫌いでしたし。

ーーー私だったら「陶芸家になれない」なんて言われたら、そこで心が折れてしまう気がします。

竹村:やめる勇気がなかっただけかもしれませんが、今でも続けられていることが自分でも不思議すぎて、人生ってよくわからないなって思います。当時は自分が陶芸で何を表現したいかがわからなかったので、アルバイトを掛け持ちしながらあちこち美術館を巡ったり、その他にも思いつくことをいろいろしていました。その中で自分が「いいな」って思うものを集約して、目指したい感覚が見えてきてから陶芸で形にしたいと思っていて。今になってやっとその時の遠回りや道草は無駄ではなかったかなと思えるようになりました。

目指したのは、藤田嗣治の乳白色

ーーー画家・藤田嗣治の作品に出会ったのはその頃でしょうか。

竹村:美術館巡りをしているうちに、藤田嗣治の世界に出会いました。彼の描く乳白色の雰囲気に近づけたいと思ううちに、使いたい土や釉薬の表現の方向性が決まったんです。

ーーー竹村さんの器は、手触りも女性の肌のように滑らかで、どれも本当に美しいですよね。そして、どこか神秘的な印象があります。

竹村:日常的な器を作るのが元々苦手というか、日常と非日常のギリギリの部分を描いていきたいなと思っているんです。私の作品を手にして下さった方の中には、蓋物の器にヘソの緒や遺骨を入れたり、酒杯を仏前に供えて使っている方もいらっしゃるらしくて、生物の生と死に関わる場面で使われることも比較的多いみたいなんです。そういう部分は仏像の存在意義に少し近づけていたらいいなって思います。

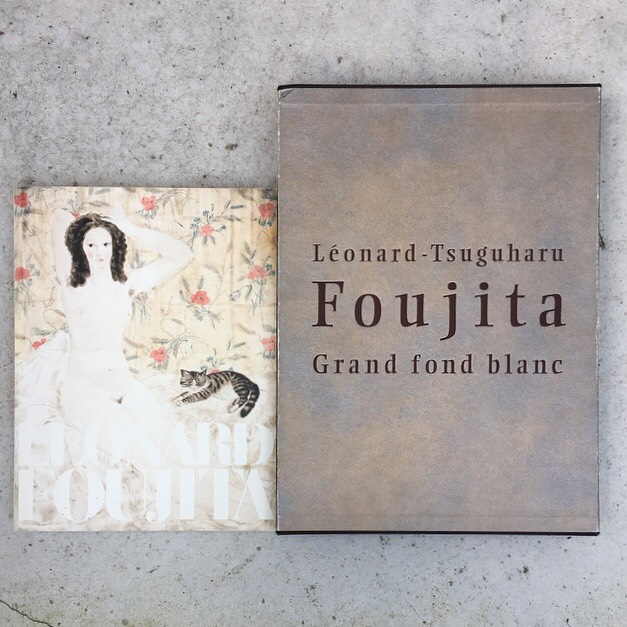

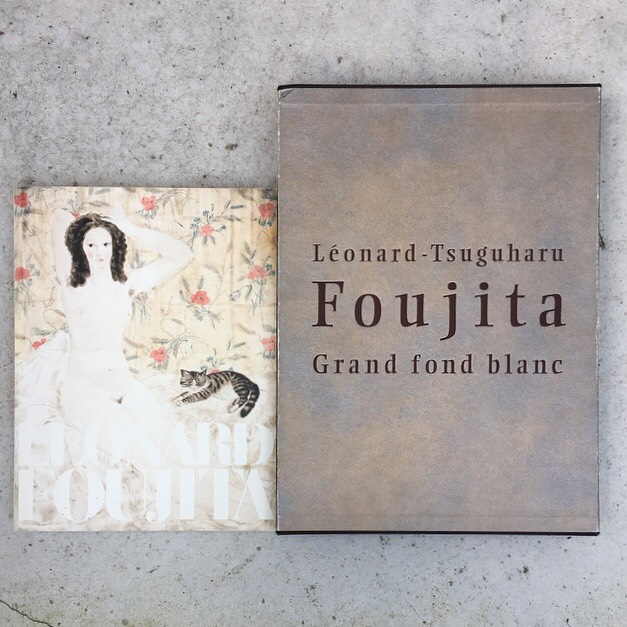

藤田嗣治の画集『素晴らしき乳白色』

藤田嗣治の画集『素晴らしき乳白色』

ーーー地元の長野に戻られてからは、しばらく飯田市川本喜八郎人形美術館に勤められているんですよね。

竹村:陶芸だけで生きていく自信と収入が無かったのと、生涯通じてなにかしら美術に関わる仕事をしたいとは思っていたので、ちょうど美術館に求人が出ていて応募をしたら運良く採用してもらえました。人形美術館に勤めている間は、川本作品に関わる事柄(日本の伝統芸能、様式美、仏教、人形アニメーション等)を勉強できて非常に得るものが多く、有意義な時間だったなと思います。

ーーー美術館での経験が、今の作品にも生かされているのでしょうか。

竹村:美術館内にあるスタジオで東京のアニメーション会社のコマ撮り映画の公開撮影が一ヶ月間行われたことがあって、プロのストップモーションアニメーターの仕事を間近で見られる機会があったのですが、これがとても印象的でした。当時はたった一つの器を作るのに時間がかかり過ぎるということに悩んで行き詰まり、半ば陶芸の道を諦めかけていた時だったのですが、プロのアニメーターの方が丸一日撮影をしても3秒間程の映像しかとれないということをその時知りました。そこで、コマ撮りアニメーションの世界は陶芸よりも果てしなく細やかで、手間暇をかけないと良いものは作れないということに気づかされました。それで、自分の制作に対して前向きに思えたんです。ものづくりは時間をかけあたりまえなんだなって。プロの方の仕事への姿勢や、会話の端々から感じた言葉に奮い立たせられて、背中を押してもらって、意識が大きく変わりました。

ーーーひとつの器に時間をかけて全力で向き合われているからこそ、竹村さんの作品には、どれも命が吹き込まれるように感じられるのですね。

竹村:時にはどこかで手を抜けないかとうっかり考えてしまうこともあるんですけど、そうやって作ったものは結局ボツになります。これからも出来る限り丁寧に手間暇かけて作りたいと思います。

銀彩の器のはじまり

ーーー「工房からの風」に出店して作風が変わったとありますが、どのようなきっかけだったんでしょうか。

竹村:工房からの風には力試しのつもりで過去何回か応募していて、はっきり覚えていませんが多分4回くらい選考落ちしていたんです。当時は呉須(藍色の顔料)を使った作品をずっと作っていたのですが、今の作品のように銀を使って鶏の絵を描いたマグカップの写真を送ってみたら、ようやく選考通過しました。そのとき、工房からの風のディレクターの方が「この銀彩の方向性がいいですよ」と言って下さったことをきっかけに、現在のスタイルが確立していきました。

ーーー銀彩の器のはじまりは、そこからだったのですね!

竹村:瀬戸にいる頃から銀は使ったことがあったのですが、その時から魅力的な素材だなと思っていました。初めて銀で描いた鶏は、家で飼っていた鶏がモデルでした。とても可愛がっていましたが鶏は短命でなんだか悲しかったので、器に描いて焼き付ければ、ずっと生きていてくれるかなと思いました。銀は静かに酸化をして少しずつ表情が変わってくるのですが、そこに生命に似た何かがある、という気付きがありました。

呉須を使った器

呉須を使った器

銀彩の器のスタートとなった作品

銀彩の器のスタートとなった作品

ーーーインスタグラムや展示などで作品を拝見していますが、いつも作品から「何か新しいチャレンジをしよう!」という竹村さんの気持ちを感じられて、本当に素晴らしいなと思っています。

竹村:自分では全然成長していないなって日々不安に思っていたんですけど、そう言っていただけて嬉しいです。周りの方達のお陰でなんとか歩みを止めずにいられるのかなって思います。背中を押してもらえるキーパーソンのような存在が随所で運良く現れてくれるような気がします。

ーーー最近は発色が鮮やかでツヤツヤしている作品が増えてきたように感じていますが、なにか意識していることはありますか?

竹村:実はガラスの世界にも憧れがあって、それを意識しているかもしれません。釉薬のガラス質の特性も表現で生かせたらと。陶磁器じゃなくてガラスかな? と一瞬でも疑問に思って器と接して楽しんでもらえたら、と思ったりもしています。

ーーー今回のもみじ市公式サイトのアイコン画像や出展者紹介のトップ画像もガラスのような美しさをもった作品ですよね。

竹村:今回紹介ページで使っているランプシェードと酒杯の作品は、去年展示を兼ねて旅行をしたデンマークでの出会いから生まれたものなんです。滞在中はとにかく毎日美しい気持ちでいられたんですよね。そんな空間の中で、皆が集う場に必ずあって自分でも作れるものは何かと周りを見渡した時に、ランプシェードと酒杯が目に付きました。北欧は白夜があることから明かりの使い方も印象的で、その時の気持ちを思い出してランプを作りました。

ーーーこれからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。

竹村:夢のような話になってしまいますが、北欧に短期留学をしてみたいなと思っています。デンマークの滞在経験がとても清々しかったのと、20代の頃の経験を通して培った“感覚的な貯金”がそろそろ無くなる気がして。海外に行くと自然と発見や感動を多く得られるので、異文化の考え方・生き方に身を置いて色々と学んでまた新たな感覚を掴んで制作に落とし込んでみたいです。

ーーーもみじ市に出店することで、変わったことはありますか?

竹村:数を作れるようになりました。手紙社さんの「東京豆皿市」などにも声を掛けて頂けるようになり、制作に迷う時間よりも「頑張らなきゃ!」と手を動かすことができるようになった気がします。自分にできるのかと弱腰になって逃げることはなくなりましたね。たくさんの方に見て頂ける機会を与えてもらって、本当にありがたいです。「頂いた仕事は出来る限りの全力を出してやってみよう」って自然に思えるようになりました。自分がどこまで作っていけるかなという不安はありますが、とにかく夢中でやっています。

ーーー3回目のもみじ市、どのような2日間にしたいですか?

竹村:今までよりも、充実した内容の展開にしていきたいですね。あとは、事故なく頑張りたいと思います! 2日間どうかお天気に恵まれて、出店される方々やお客様、手紙社とボランティアスタッフの皆さんと楽しく過ごせますようにと願っています。

《インタビューを終えて》

多くの時間をかけ、全神経を注いで作られる作品の数々は、まるで“命”が吹き込まれているかのように神秘的で美しい輝きを放ちます。竹村さんの「生きた証拠」とも言える器は、手にした人の人生に寄り添い、特別な日々を紡いでゆくのです。今年のもみじ市では、一体どんな作品との出会いが待っているのでしょうか。今からその瞬間が楽しみでなりません。まっすぐで誠実な竹村さんの思いが溢れる空間を、どうぞ覗いてみてください。

(手紙社 富永琴美)